El referente cultural de las culturas indígenas tanto maya como náhuatl sostiene uno de los relatos creados por el Subcomandante Marcos, líder del EZLN. En este texto, aparece el que es considerado por la crítica como el personaje más logrado por Marcos: don Durito de la Lacandona, o, simplemente Durito, escarabajo y caballero andante. Uno de estos relatos, se titula “Que narra lo ocurrido al Sub y al Durito en el décimo segundo día del repliegue, de los misterios de La cueva del deseo, y de otros infelices sucesos que hoy nos dan risa, pero esa vez hasta el hambre se nos quitó” o, sencillamente, “La cueva del deseo" y cuyos referentes simbólicos analizaré en las páginas siguientes.

Trata el relato de un hombre de extrema fealdad a quien los indígenas llamaban el Jolmash (cara de mono) y los blancos “el animal”. El Sup comienza la narración durante una noche de insomnio, contándole a Durito acerca de las muchas cuevas que existen por esos lados de la selva y, particularmente, de una a la que nadie se atreve a entrar, según le ha contado Camilo, su compañero zapatista

“La cueva del deseo” es un lugar prohibido, al que nadie se atreve a entrar, pues pesa sobre ella una historia “fea” (un tabú), pese a la advertencia y a que el tabú “es evitación del acto y la palabra por temor al poder”[1]. Por eso no se dice en el relato hecho por Marcos qué es exactamente lo que ha sucedido y por qué las personas evitan acercarse a la cueva. Aunque no lo mencionen los personajes y tampoco el narrador, allí existe un poder que se ha acumulado y hay que estar atento a ello, ser precavido. La curiosidad hace que Durito no sólo quiera conocer el secreto de la historia sino también aventurarse a buscarla y descubrir qué hay allí.

El narrador cuenta que “Vino de lejos un hombre. Vino o ya estaba. No se sabe. Eran otros años muy pasados.” Transcurre la existencia del Jolmash en una época y lugar que no podemos precisar, salvo cuando señala “se vivía y se moría igual, sin esperanza y en el olvido”, ya existían entonces las injusticias, y el Jolmash era evitado por los “naturales de estos suelos y también los extranjeros que eran dueños de tierras, hombres y destinos.” O sea, el narrador nos entrega indicios acerca de un espacio geográfico habitado por personas de distinta procedencia (los naturales, los extranjeros) y relaciones de servidumbre. Se mezclan, en el relato, tiempo histórico (“los extranjeros que eran dueños de tierras, hombres y destinos”) y tiempo mítico (“Eran otros años muy pasados”). El personaje protagónico vive aislado, es un marginal que se relaciona sólo con un anciano de la comunidad, casi ciego y, por tanto, ajeno a experimentar repulsión ante su rostro. En la mitología griega se consideraba a los hombres ciegos como capaces de predecir el futuro como Tiresias; eran también sabios pues la oscuridad les permitía ver más allá. Mientras que para algunos estar ciego era desconocer la realidad de las cosas, negar la evidencia, para otros, significa que la persona ignora la apariencia engañosa del mundo y gracias a eso tiene el privilegio de conocer su realidad secreta, profunda, prohibida al común de los mortales.

El Jolmash baja al arroyo a encontrarse con el anciano cuando oscurece pero en su lugar descubre a un grupo de mujeres lavando ropa, sus ojos se fijan en una de ellas, entonces “pura mirada se hizo su corazón”, momento que le bastó para desencadenar en él la pasión y el deseo que produce “letrado delirio que le llenaba las manos”

Por sus condiciones geológicas, México es un país de cavernas Para los estudiosos de la religiosidad, la caverna o cueva suele ser considerada en las distintas culturas como un espacio sagrado, restringido, puerta de acceso a lo divino, al inframundo, tabú, donde residen entidades sobrenaturales y, desde la más remota antigüedad, han servido de santuarios (Altamira, Lascaux), pues con su oscuridad, encierran misterio y simbolizan el viaje interior. En psicología, Carl Jung relaciona la caverna con las profundidades del subconsciente, donde radican las fuerzas de la irracionalidad, habita la energía de la naturaleza, y donde muchas veces practica sus ritos el chamán, el mago o el curandero y en los cuales tiene lugar el trance extático. Chevalier y Gheerbrant señalan también que la cueva es el lugar para el nacimiento y la regeneración, también de la iniciación y del renacimiento al que conducen las pruebas del laberinto.

Un mito náhuatl hace alusión a la diosa de la tierra, la cual era una especie de monstruo, lleno de ojos y bocas y que fue partida en dos por otros dioses (tezcatlipocas). De ella habrían nacido las cosas: así, de sus cabellos se originaron los árboles, flores y hierbas, de su piel las hierbas más pequeñas, de sus ojos brotaron las fuentes y cavernas pequeñas, de sus bocas nacieron los ríos y cuevas más grandes, mientras que las montañas y los valles provinieron de su nariz y su espalda. Por lo cual, las cuevas y cavernas corresponderían a una parte del cuerpo de la diosa.

Marcos toma elementos de la religiosidad prehispánica que consideraba a la caverna o cueva como “prototipo de salvaguarda de la vida a través de los tiempos” [2] pues era receptora de las deidades, entendidas como aquellas potencias capaces de ordenar el mundo. En la religiosidad maya, la vida es ordenada a través del calendario donde el tiempo, las eras míticas (katunes)[3] estaban separadas por catástrofes (inundaciones, sequías, huracanes); en un texto maya se lee

“Cuando se asiente 1 Muluc, Inundación, se hablarán entre sí las montañas sobre la redondez de la tierra” (...) e “2 Ix Jaguar, será el tiempo de la pelea violenta” (...) “4 Kan, Piedra preciosa, será el día en que decline el katún 5 Ahau. Será el tiempo en que se amontonen las calaveras y lloren las Moscas en los caminos...” [4]

Entonces, para los antiguos habitantes de México, la cueva aparece como espacio de salvación y, a pesar del proceso de evangelización que se inició durante el Virreinato, los indígenas no excluyeron de su pensamiento religioso este espacio tan propicio para sus manifestaciones religiosas y lo incorporaron al culto oficial, es decir, a las prácticas de la religión católica. Bonfil Batalla señala también que “cientos de cuevas y manantiales conservan evidencias de ritos ancestrales, algunos de los cuales todavía se practican regularmente.”[5]

La cueva fue lugar de refugio temporal para los indígenas durante el período de la Conquista, pero también en la actualidad supone actividades tácticas, de resistencia y estrategia y con emplazamientos insurgentes en Chiapas”[6]. Al respecto, en documentos escritos por Marcos y dirigidos a los miembros del EZLN en los que analizaba la derrota de Corralchén, señalaba en 1993: “hace tres días mandé a dos insurgentes para ver lo que quedó y me dicen que limpiaron completamente todo, revisaron todos los hoyos y cuevas y destruyeron todas las instalaciones.”[7] También otra integrante del EZLN, la capitana Gabriela, menciona la función de la cueva como refugio de los insurgentes “Lo escuchamos en el radio que no tenemos que dejar cosas de mujeres. (...) algunas cosas lo metieron en la cueva.” En este relato, la cueva se convierte en el refugio del Jolmash.

Por otra parte, los seres de gran fealdad se han repetido a lo largo de la historia en las narraciones mitológicas (Minotauro) y de la literatura (Frankestein, el jorobado Quasimodo, La Bestia del cuento infantil), seres que poseen rasgos espirituales como nobleza, humildad, ingenuidad, compasión, pero que provocan repulsión, burla y rechazo por parte de las personas que los ven y que nos remiten a aquella zona oscura dentro de nosotros mismos; Del Jolmash nada se dice que pueda sugerir una conducta reprobable o criminal. Mas, el amor humano, puede llegar a esconderse bajo la apariencia de un animal, de ahí que este personaje experimente una pasión que no tiene nada de platónica y sólo se limite a la necesidad de materializar el acto carnal.

El rechazo de los otros hacia el Jolmash ¿se debe sólo a su diferencia física? Tanto el personaje del relato del Sup, como Quasimodo o Frankestein podrían catalogarse como el “salvaje”, pues representan la otredad, lo distinto. El Jolmash llega a pedirle a quien ama “¡No miréis, señora (...) la pobre facha que adorna mi cara! y en cambio le ruega que escuche aquello que desea decirle “que vuestros oídos miradas se hagan...”

Los personajes creados por Mary Shelley o Víctor Hugo en sus novelas, tampoco establecen vínculos, debido a su apariencia no se les permite; en el primero, sólo su creador mantiene contacto con él, después, por breve lapso un hombre anciano y también ciego, mientras que Quasimodo es visto sólo por el sacerdote y, posteriormente, por la gitana Esmeralda que se compadece de él.

En las narraciones europeas, Frankestein o Quasimodo no tiene más opción que la muerte al no encontrar correspondencia a sus sentimientos y a su soledad, la Bestia del cuento infantil experimenta un proceso de muerte-resurrección, rompiéndose el hechizo que lo mantenía bajo la apariencia de un ser monstruoso. El Jolmash parece encontrar identificación con el Sup, quien, por otra parte, y en tono de chanza, siempre mediante la autoironización, está haciendo alusiones a su desproporcionada nariz y a su escasa suerte con las mujeres. El Sup no es indígena (“natural”), tampoco extranjero, aunque no se sabe de dónde vino exactamente, pero con su escritura intenta llegar a esa “Señora” que identificamos con la sociedad civil, a la cual, en este caso específico, pide que sus oídos “mirada se hagan”. A esta mujer desconocida y misteriosa la podemos relacionar con los mitos mayas en donde los ríos y la naturaleza en general, son considerados por los indígenas, amplios espacios habitados por entidades divinas. Las ixtabai, sirenas malignas, de día son las yaxché o ceibas del bosque que durante la noche se transformaban en hermosas mujeres y así encantaban y atrapaban a los hombres que andaban desprevenidos.

Este relato también puede recoger el mito del origen de uno de los huéspedes de la selva maya, en este caso, el mono, quien es considerado en diversas mitologías como un ser fallido o disminuido “cuyas facultades decayeron por las faltas cometidas en otras épocas.”[8] Sin embargo, los lacandones los consideran una especie superior a la de otros animales y lo asocia a la inteligencia, la sabiduría y la sensibilidad.

Elemento de la cultura náhuatl, en lo que respecta a la presencia del mono (ozomatin), éste se encuentra en los sistemas calendáricos. De acuerdo con los nahuas, quien nacía bajo este signo, era considerado alegre y amante de toda forma de placer. El mono es el animal del dios Xochipilli o Macuilxótil, patrón de los bailarines, músicos, bufones y artesanos. Los anales de esta cultura, también hablan de hombres-mono (tlaca-ozomatin), que durante la “edad del viento” fueron arrojados y esparcidos por los montes.”[9] Recordemos que el Jolmash es llamado, precisamente, cara de mono y que se desconocía su procedencia, por lo que si buscamos una conexión o influencia con el mito náhuatl, el Jolmash bien podría haber sido arrojado por el viento o ser parte de esa raza ya desaparecida.

“Su signo era 4-viento./ Se cimentó luego el cuarto sol, /se decía Sol de Viento./ Durante él todo fue llevado por el viento. /Todos se volvieron monos. /Por los montes se esparcieron, / se fueron a vivir los hombres mono.”[10]

Recordemos que el Jolmash es llamado, precisamente, cara de mono y que se desconocía su procedencia, por lo que si buscamos una conexión o influencia con el mito náhuatl, el Jolmash bien podría haber sido arrojado por el viento o ser parte de esa raza, ya desaparecida, pues los monos no serían sino los hombres que sobrevivieron a la destrucción por el viento.

Si el amor erótico se concreta en la unión, sea ésta real o simbólica, la primera aquí no ocurre, pues el Jolmash no se encuentra con dicha mujer y hasta se sugiere que ha sido producto de su imaginación, pero, simbólicamente, la unión se genera con el ingreso a la cueva y el descubrimiento de las pinturas y petroglifos (conocimiento), los que quizás sean mensajes que han llegado o se han mantenido a través del tiempo y estaban allí, esperando ser descifrados.

El Jolmash le escribe a esa dama: “Barco seré y agitado mar, para que en vuestro cuerpo entre” o “Un pirata soy ahora, señora de tierna tormenta”. Es un lenguaje inspirado en la lírica española con marcado erotismo “Señora del húmedo destello”, le escribe a esa mujer a quien sólo ha visto una vez “Espada de mil espejos es el ansia de mis ganas por el cuerpo vuestro”.

Es interesante ver cómo los psicoanalistas, pero particularmente Jung, al referirse a la libido, hacen una asociación con la boca como lugar de concentración de las fuerzas emocionales en el niño, luego, ésta, se relaciona con el fuego y la palabra o el lenguaje porque todo los contenidos estarían cargados energéticamente y, en consecuencia, poseerían un vasto significado simbólico y, evidentemente, el lenguaje, en cierta forma, lo expresa todo.

La analogía de esta cita con la encendida escritura de cartas del Jolmash resulta clara. Los zapatistas para referirse a sus comunicados los definen como cargados de fuego por la intensidad y convicción de que están investidas las ideas que expresan. El fuego es fuerza benéfica y destructora. En el caso del Jolmash, su propia energía, esa fuerza caótica se enfoca y concentra, a través de las epístolas, en función de esa mujer deseada y distante. El Jolmash, al igual que el Sup, escribe cartas: si en el primero, el erotismo es único protagonista e ignoramos si las misivas son enviadas o llegan a destino; en el segundo en cambio, la libido, en sentido junguiano, se manifiesta en su capacidad para canalizar la energía hacia un proyecto que él califica como ético.

Pero además, el Jolmash se evade, sumergiéndose al interior de una cueva. Esto sucede una noche de tormenta, su champita (choza) es alcanzada y destruida por un rayo que lo obliga a buscar refugio en una cueva cercana. El rayo antecede a la tormenta y aparece asociado, en la cultura maya, al dios de la lluvia, del viento, el trueno y el relámpago, de la fertilidad y la agricultura (Chac). La lluvia también es símbolo de fecundidad, de esperanza capaz de fertilizar la tierra, de hacer que ésta germine, pero la noche tormentosa también es un elemento característico del Romanticismo, como una alegoría de la subjetividad y la irracionalidad, que se desatan al igual que lo hacen los fenómenos climatológicos

Al interior de la cueva, el Jolmash descubre “figuritas de parejas”, imágenes grabadas o pintadas en las paredes que representarían rituales eróticos, es decir, entra a lo que podría ser un santuario para el amor y la procreación, espacio que, por lo demás, se encontraría en muchas culturas y que puede ser tanto una cueva como una gruta o un bosque.

Ejemplos de esos rituales eróticos aparecen en la mitología náhuatl: una historia narra, que cierta vez que los dioses bajaron a la tierra, sorprendieron al interior de una cueva al joven dios Piltzintecuhtli, junto a Xochiquetzal, deidad caracterizada como brillo del faldellín de estrellas que atrae a los hombres.[11]

La presencia de petroglifos ha sido motivo recurrente en las cavernas sagradas, pues delimitan espacios y es necesario estar preparados antes de internarse en ellos. Quizás es por eso que el Jolmash pierde la noción de la realidad y no desea salir de esa representación del útero, de esa cavidad en la cual se introduce o retorna, con lo que se indica el tránsito de un tiempo al otro (humano/sagrado). De la matriz sólo puede surgir la vida, en este caso es el mismo Jolmash renaciendo. La profundidad sugiere que la vida surge de la tierra y que la muerte, sea esta real o simbólica, se supera devolviendo el cuerpo a las profundidades, a la primera madre. Así, existiría una relación entre la cueva del Jolmash y la muerte o internación del personaje en esa cueva que lo llevaría a una vida futura. También la soledad facilita el acceso a lo inconsciente pues en la oscuridad de esa cueva que podemos interpretar como lo inconsciente se esconde un tesoro, el “tesoro difícil de alcanzar”, el cual abre las posibilidades de una vida y progreso “espirituales” o “simbólicos”

En esta cueva”un manantial había, y cajitas que, al abrirlas, hablaban terrores y maravillas que pasaron y sucederían”. Con esas palabras se sugiere a la cueva como oráculo y donde el manantial (agua) se asocia con la profecía, es decir con un conocimiento o saber particulares que no le está permitido a cualquiera. Ya antes, hice referencia a lo prohibido, a aquello a lo cual no se puede tener acceso si no se es un iniciado, pero aquí podemos establecer una analogía entre esta cueva y la entrada a los templos, más si recordamos que los templos eran antiguamente cuevas, donde los misterios son transmitidos a través de rituales “y se supone que su conocimiento ha de guardarse en secreto, es decir, que no debe transmitirse a los no iniciados.”[12] Los misterios son a su vez tesoros, en el relato, están encerrados en cajitas capaces de hablar, anticipar el futuro o mostrar lo ya sucedido, es decir, la historia, con lo que se sugiere que el tiempo no se sucede de forma lineal sino circular, la creencia predominante en las culturas antiguas, no solamente precolombinas y, además, que los pueblos de diversas maneras, por diferentes mecanismos, son capaces de resguardar su memoria.

El agua es símbolo del subconsciente, tiene significación maternal pues del agua surge la vida. Su simbolismo aparece en el Antiguo Testamento, en Ezequiel “Después me hizo volver a la entrada del templo, y vi que manaba agua de debajo del umbral del templo hacia oriente” (47.1) Y en el Apocalipsis

“Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente

como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. Y de una y otra parte

del río, había el árbol de la vida, que lleva doce géneros

de frutos...” (Apocal., 22,1 y sigts.)

La fuente simboliza el origen de la vida y, de manera más general, simboliza todo origen. La fuente es la primera manifestación en el plano de las realidades humanas de la materia cósmica fundamental, sin la cual no podría asegurarse la fecundación el crecimiento de las especies. Es como la lluvia, sangre divina, semilla del cielo y símbolo de la maternidad. La fuente es memoria, y también conocimiento.

¿Qué es eso que descubre el Jolmash y lo impulsa a permanecer al interior de la cueva? No lo sabemos, sólo contamos con indicios de lo exterior, de lo descriptivo, de aquello que el narrador señala, pero desconocemos la naturaleza del impulso del Jolmash, por qué se aísla y encierra a escribirle a esa mujer amada a quien nunca verá.

No podemos dejar de pensar en la alegoría de la caverna de Platón, cuando leemos este relato del Jolmash. El filósofo griego pensaba, a propósito de la naturaleza de las cosas concretas y materiales del mundo, que la condición humana se asemejaba a la de prisioneros al interior de una caverna oscura, dentro de la cual, una hoguera proyectaba sombras, las únicas que estos prisioneros (los hombres) lograban ver y por tanto aceptaban como la realidad, ya que desconocían otra realidad. Luego, esas sombras proyectadas serían apenas una forma distorsionada de la realidad. Liberar al hombre de las cadenas, es decir, de las pasiones, los errores, de la alienación y hacerle ver la luz del conocimiento es lo que plantea el filósofo griego, por lo que puede deducirse que “el mundo visible sólo puede explicarse por la contemplación del mundo invisible.”[13] También Miguel de Cervantes, en El ingenioso hidalgo... recrea este mito en el capítulo XXII y XXIII (2da. Parte) “Donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a quien dio felice cima el valeroso don Quijote de la Mancha...” En este capítulo de El ingenioso hidalgo, don Quijote ingresa a la caverna con ayuda de Sancho, quien permanece fuera, ya en su interior se duerme y al despertar, de acuerdo a sus propias palabras, tiene una visión:

“Un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricado; del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas y hacia mí se venía un venerable anciano vestido con un capuz

de bayeta morada (...) era Montesinos, a quien la cueva tomó el

nombre” [14]

Según la narración que don Quijote hace a Sancho y al estudiante que los guiaba, Montesinos fue quien extrajo el corazón de su amigo Durandarte, cuando éste murió en Roncesvalles, para entregarlo a Belerma. En esa cueva, también se encontraban encantados por Merlín una serie de personajes de las novelas de caballería, como Guadiana, Ginebra o Lanzarote del Lago. La aventura posee indudables o reconocibles elementos oníricos, es una exploración de las estructuras del subconsciente del protagonista a través del encuentro con personajes de la literatura europea del medioevo, en mundos extraños, subterráneos y mágicos. En todo caso, el viaje/descenso/internación, tanto de don Quijote como del Jolmash en la cueva pueden ser considerados como experiencias iniciáticas, viajes, a la vez, de introspección psicológicas a través de los sueños y retrospectivos; gracias a la recuperación arqueológica y la escritura, el final queda abierto a las interpretaciones que los lectores quieran efectuar. Aunque el narrador cuente que el Jolmash nunca salió de la cueva no podremos saber qué ocurrió después, si en realidad se quedó allí para siempre, si regresó al mundo exterior.

Sin embargo, el relato que Marcos hace a Durito, parece haberse inspirado en una narración oral de los mayas de las Tierras Bajas de la península de Yucatán. Trata de Yum K´aax (De yum: señor, y k´aax: selva) que habitaba en una caverna. Este personaje es uno de los más mencionados en la literatura oral maya, en Yucatán, se lo venera como el guardián de la selva y de las milpas, protege el maíz y los silos. La historia en cuestión, refiere las aventuras de dos adolescentes, quienes, habiéndose alejado de su hogar, fueron capturados por Yum K´aax, éste, durante los años que los mantuvo en su poder, les enseñó cantos y hechizos para enfrentar los peligros de la selva. Pero los jóvenes, cuando sintieron el deseo de estar con una mujer, huyeron de lado de Yum K´aax, que se había encariñado con ellos. Los buscó por la selva, asustando, a su paso, a todos aquellos que encontraba en su camino. Así, “cuando Hach Ak Yum descubrió lo que pasaba en la tierra y el terror de los Verdaderos Hombres”[15], encerró a Yum K´aax en una caverna donde vive hasta hoy. Por eso, cuando los “Verdaderos Hombres” se acercan a ese lugar, escuchan los gritos de rabia y evitan aproximarse más. Otros seres monstruosos, con cuerpo de jaguar, también fueron encerrados por el Creador, en cavernas, a fin de proteger “de las agresiones de que eran constantes víctimas los “Verdaderos Hombres”.

La narración mítica, nos remite, de esta forma, a relatos similares que aluden a la salida del héroe o de los héroes gemelos de su hogar, la posterior internación en otro espacio, donde se inician en ritos o prácticas sagradas, las que, una vez adquiridas, son llevadas a su comunidad. No obstante, ese aprendizaje requiere del héroe, el sacrificio simbólico, pues debe ausentarse o separarse del hogar por largos períodos. Podemos establecer una analogía con el Sup, quien, para insertarse en las comunidades indígenas y contribuir al proyecto zapatista, ha tenido que despojarse de su identidad inicial, apartándose de la ciudad y permaneciendo internado en la selva durante 20 años.

La palabra deseo aparece 14 veces a lo largo del relato, y puede evocar distintos significados: por una parte, considerar al deseo en su acepción puramente carnal, erótica, amorosa, que es lo que percibimos en la primera lectura y con expresiones como “Caminaros con suspiros la ruta que manos y labios y sexo desean”.

En la lírica mística española (San Juan de la Cruz), el simbolismo de los versos, en primera instancia, parecieran hablar de amor terrenal (“Con ansias en amores inflamada”) pues no se percibe en la escritura una delimitación de los dos campos (erótico y espiritual). Una segunda lectura, se refiere al amor divino, lo que aparece indicado en el mismo título o nombre del poema (Cántico espiritual) El deseo lleva en sí la muerte: para Sigmund Freud (Tótem y Tabú), el deseo es el motor de una producción y toma la forma de una repetición, es síntoma, algo no descifrado aún y que se encuentra en alguna parte, es lo que queda excluido del campo de lo posible y nunca puede cumplirse o saciarse. Pero, además, el deseo puede entenderse como el fuego “liberador y prometeico”[16], por tanto sagrado. Así, la liberación de los hombres y mujeres indígenas, se encontraría en el origen, esa cueva, en lo cosmogónico de esas culturas y representa el espacio en el cual se tendrían que buscar y encontrar los símbolos. En todo caso, el texto estaría proponiendo una búsqueda mediante el acceso a un pasado mítico, a la religiosidad, es decir, de retorno al origen que aparece graficado en las imágenes pintadas en las paredes de la cueva y que, tal vez, representen arquetipos de las culturas mesoamericanas. Y, así como el ángel de la historia, o Angelus Novus [17] de acuerdo con Walter Benjamin, es una representación, una imagen plástica de la historia que mira hacia atrás más que hacia delante, hacia la destrucción de la naturaleza material, esto contrasta dialécticamente con el mito futurista del progreso histórico, ese que solamente puede afirmarse a través del olvido de lo que ha ocurrido. El Angelus Novus cuando avanza, está mirando hacia atrás, y no hacia lo que vendrá, pues se encuentra de espaldas, también el Jolmash avanza hacia atrás: el retroceso es el retorno al origen, a la naturaleza, al tiempo mítico. La paradoja es que el Jolmash avanza al retroceder cuando penetra en la cueva porque ha recuperado un conocimiento, que a los demás puede parecer una locura (el deseo, lo irracional). Walter Benjamin, en su segunda tesis sobre la historia, propone que la vuelta al pasado cuando todos miran al futuro, es un acto revolucionario, porque este pasado lleva en sí las posibilidades de redimir al ser humano.

Finalmente, para concluir este acápite, quisiera mencionar un aspecto que puede desprenderse de la lectura de “La cueva del Jolmash”, el cual tiene que ver con los aspectos iniciáticos que podría sugerir el mismo. Mircea Eliade señala que una de las características del mundo moderno, es, precisamente, la desaparición de los ritos de iniciación. No es este el lugar para referirme a tal tipo de experiencia, que remanifiesta de diversas formas en las organizaciones modernas, como iglesias o sectas, no obstante, un vestigio de ello puede detectarse en la experiencia del Jolmash a través de cualquiera de las interpretaciones que pueda conferírsele a la internación en la cueva.

Si nos ceñimos a la definición de Eliade acerca de la iniciación, podrá entenderse por ella al “conjunto de ritos y enseñanzas orales que tienen por finalidad la modificación radical de la condición religiosa y social del sujeto iniciado.”[18] De esta manera, para tener derecho a ser admitido en las comunidades indígenas, y desempeñar un rol de tanta importancia como el del Subcomandante, debe darse una suerte de iniciación, algún rito que modifique al sujeto que posteriormente recibirá un nuevo nombre: Marcos. Todo esto, al margen de la adopción de ese otro nombre como medida de seguridad por su carácter de rebelde y clandestino en Chiapas y a lo cerrado de las comunidades zapatistas. Dichos ritos forman parte de la cotidianeidad de los pueblos con una cultura viva, que es el caso de los indígenas descendientes de los antiguos mayas, por mucho que sus expresiones culturales y religiosas hayan sido perneadas por la cultura española, primero y mestiza, después. No aludo, específicamente, a un rito sagrado, porque ello le otorgaría al movimiento zapatista una connotación religiosa o redentorista, que no pretendo sugerir y probablemente no tenga, pero sí, que la aceptación de determinadas actitudes, conocimientos, normas y prácticas indígenas, le han permitido a Marcos habitar, ser uno más al interior de las comunidades rebeldes de la selva Lacandona y servir de vocero. Luego, el carácter ritual no es inherente a lo metafísico u ontológico, sino que, como ya mencioné, corresponde a una parte de las prácticas cotidianas de los pueblos.

[1] Van Der Loew. Fenomenología de la religión. México, Fondo de Cultura Económica, 1964 P. 35.

[2] Tesis de Maestría en historia “Las formaciones subterráneas naturales en la Historia de México” Facultad de Filosofía y letras, UNAM, 2000. http://www.montero.org.mx.

[3] El katún corresponde a un período de 20 años de la era cronológica maya y que era representado gráficamente a través de una rueda de 13 katunes. Morley S. Op. Cit. P. 73.y 325.

[4] Rueda profética de los años de un katún 5 ahau, versión castellana de un texto maya reconstruido a partir del Chilam Balam de Tizimín y del Códice peresiano en Sodi, Demetrio. La literatura de los mayas. Op. cit. P. 32-55.

[5] Bonfil Batalla, M. México Profundo Una civilización negada. México, Secretaría de Educación Pública/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1987. P 33

[6] Tesis de Maestría en historia “Las formaciones subterráneas naturales...”. Op. cit.

[7] De La Grange, Bertrand y Rico, Maite. Marcos, la genial impostura. Mexico, Nuevo Siglo/Aguilar,

2da. Reimpresión, 472 p.

[8] Marion, Marie-Odile. “Representación simbólica de la selva maya y de sus huéspedes” en Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana. Gonzáles, Yolotl (coord.) México, Plaza y Valdés Edit., 2001. P. 307.

[9] León-Portilla, M. Toltecáyotl. Aspectos de la cultura náhuatl México, Fondo de Cultura económica.

1987 466 p.

[10] Arqueología de las ciudades perdidas. Op. cit. P..

[11] León-Portilla, M. Op. cit. P. 418. “faldellín de estrellas” corresponde al vestido de la diosa, la que se relaciona con la noche.

[12] Lundquist. J. Op. Cit. P. 26

[13] Platón. La República o el Estado. 3ra. Edición, Barcelona, Editorial Iberia, 1961 P. 239

[14] Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid, E.D.A.F. 1974.1531 P. P. 650 También Sancho sufre una aventura parecida, al caer en una sima junto con su asno. (Cap. LV 2da. Parte) “De cosas sucedidas a Sancho en el camino, y otras que no hay más que ver.”

[15] Marion, M. Op. cit. P. 319

[16] Michel, G. Op. Cit. P.

[17] Benjamin, W. La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia. Santiago, Arcis/Lom, 2000.. P. 54. Para esta alegoría, Benjamín se inspira en el cuadro de Paul Klee.

[18] Eliade, M. Op. cit. P.10.

Reflexiones acerca de América Latina, ensayos políticos, literarios, noticias y algo de mi narrativa.

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

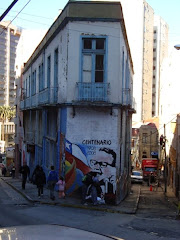

Mirando Valparaíso desde el Cerro Cordillera, 2002

Mi casa era el viento ululando por Valparaíso,/las luces de Quintero/los perros vagos deambulando por las calles.

En las alturas titeremundanas

John Márquez tras la cámara y Rodrigo Acosta en la dirección del programa infantil Títere Mundachi.

En el bosque titeremundano...

Aunque algunos parezcan mutantes... Noo! Es Títere Mundachi

Grabando en Mérida el programa infantil que dirige Rodrigo Acosta. Un montón de locos creativos con él a la cabeza han dado cuerpo a esta serie televisiva.

En pleno rodaje y con mucho frío.

Un felino porteño

Personaje característico de las calles de Valparaíso, visto por Marcela Latoja.

La ciudad que se deshace lentamente.

Siempre Valparaíso, por Marcela.

Subiendo hacia el Cerro Concepción.

Los colores de la ciudad. By Alex Aguero.

Siempre presente... Allende.

Bajando por Almirante Montt, hacia Plaza Aníbal Pinto. Otra foto de Alex Aguero.

En pleno Almendral, mi escuela.

Escuela Ramón Barros Luco, Valparaíso. Es una construcción que data de 1926 y debe su diseño al arquitecto Alfredo Azancot. Conjuga diversos estilos y aunque ha sido modificada en su interior, aún conserva su misterio, como sus fantasmas, por ejemplo. Quienes estudiamos allí tenemos más de una historia al respecto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario