Los movimientos revolucionarios e insurgentes de nuestro continente, han contado con referentes éticos, personajes que por su ideario o sus acciones sirvieron y sirven de inspiración a las luchas emancipatorias y libertarias. Es el caso de Augusto César Sandino en Nicaragua, Manuel Rodríguez en Chile y, más recientemente, lo que el gobierno bolivariano de Venezuela denomina las tres raíces: el Libertador Simón Bolívar, el pedagogo revolucionario del siglo XIX, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.

El héroe mexicano, Emiliano Zapata Salazar (1879-1919), es más que un personaje de la historia de México, pues ha trascendido y alcanzado la categoría de leyenda y no es visto solamente como un símbolo por los mexicanos, sino también por los latinoamericanos, como una leyenda que los zapatistas actualizan a través o gracias al EZLN. Los zapatistas se han inspirado en gran parte del accionar, el pensamiento y el peso moral de este guerrillero de la Revolución Mexicana, uno de los procesos históricos que ha tenido más profundos alcances en el siglo XX y cuyo triunfo significó importantes conquistas democráticas en aspectos económicos y políticos. De Emiliano Zapata, el EZLN escribe en un comunicado emitido el 10 de abril de 1995, fecha aniversario de su asesinato “En nosotros, en nuestras armas, en nuestro rostro cubierto, en nuestra palabra verdadera, Zapata se unió a la sabiduría a la lucha de nuestros más antiguos antepasados.”

De Zapata se dice que vestía ropa típicamente mexicana, sencilla, y que el suyo no era un discurso brillante y encendido, más bien se trataba de la influencia ejercida por un hombre campesino y valiente que encarnó anhelos de justicia e igualdad para las inmensas masas de campesinos sin tierras y sin derechos. Fue un hombre venerado silenciosamente por los mexicanos más humildes, quienes veían en él una fortaleza moral invencible e incorruptible a los halagos de la clase política, que además se negó a aceptar cuotas de poder no obstante legitimar la violencia como forma de alcanzar las reivindicaciones campesinas de “Tierra y Libertad”. Su asesinato en Morelos, lo elevó a la condición de leyenda, pues simbolizaba los valores de grandes sectores de desposeídos que él representaba y que fueron traicionados. Esa misma fuerza, el sustrato que simbolizaba Zapata afloró en 1994 con la insurrección de los indígenas de Chiapas, algo muy hondo que nadie pudo descifrar al primer momento, aunque el nombre de Zapata señalaba ya alguna identidad.

Las palabras del EZLN en el aniversario del asesinato de Zapata, encierran una gran carga emotiva, precisamente, lo que sale a la luz cuando se hace referencia a Zapata, y no postulados ideológicos sólidamente construidos por este hombre de escasa preparación pero de gran prestigio por la eticidad de la que estaban investidas sus intenciones y los objetivos por los cuales luchaba.

Resulta importante destacar que para la cultura indígena el tiempo tiene otra naturaleza, otra rapidez, donde el pasado se encuentra en una dimensión que sigue coexistiendo con el presente y allí el tiempo es simultáneo, por eso el pasado convive con lo que estamos viviendo ahora, por tanto, la memoria hace que las cosas sigan vivas, pues cuando se habla de Emiliano Zapata, se está hablando de una fuerza que se mantiene viva, y por esta razón el viejo Antonio dice que los zapatistas de 1910 y los de 1994 son los mismos

Pero para caracterizar y entender la utopía de Emiliano Zapata, es necesario referirse aunque sea brevemente al pensamiento anarquista y al periodista mexicano Ricardo Flores Magón, uno de los principales pensadores de la Revolución Mexicana de 1911. A través de la obra de Flores Magón, se logran rastrear algunas líneas que lo conectan con la praxis de Emiliano Zapata y, por ende, más tarde, con el pensamiento del movimiento zapatista de Chiapas, quien se inspiraría en este dirigente revolucionario.

Existió un vínculo profundo entre anarquismo y zapatismo, pues según Eric Wolf, los campesinos rebeldes eran anarquistas naturales, para quienes la utopía era la aldea libre, mientras que el Estado era algo negativo, un mal que debía reemplazarse lo más pronto posible por su propio orden social de carácter doméstico. Se dice también que Zapata, en alguna oportunidad, leyó a Kropotkin. En tanto, el lenguaje anarcosindicalista se manifestó a través de intelectuales como Ricardo Flores Magón o Soto y Gama, éste último se unió a la lucha de Zapata por vocación popular y señalaba que era necesario romper no sólo “el trapo de la bandera nacional” sino todas las abstracciones que oprimían al pueblo.

En lo que se refiere a la categorización del pensamiento anarquista, éste, de acuerdo con Hinkelhammert, sería de carácter dicotómico, por cuanto opone una realidad sojuzgada, un presente de opresión, de esclavitud, a un futuro de libertad y en el cual se habrían resuelto las necesidades más urgentes de la sociedad. Cuando estalla la Revolución Mexicana en 1910, ésta se origina tras los largos años de miseria y explotación, padecida por las clases desposeídas de México, debido a las condiciones sociales, económicas y políticas generadas por la permanencia en el poder durante más de treinta años de Porfirio Díaz. El pensamiento anarquista hablaría de un futuro en el cual todo está por hacerse. Así, cuando el presidente Francisco Madero promulgó leyes donde se manifestaba la restitución de tierras a las comunidades despojadas, eso fue percibido como un paso hacia un futuro de libertad. Entonces, Zapata se aprestó a apoyar las iniciativas del presidente y el 10 de marzo de 1911 se formó la primera guerrilla con 70 hombres y el día 29 del mismo mes, asume el mando de las fuerzas maderistas. Para el anarquista Flores Magón, tanto la libertad como la felicidad de los seres humanos son algo por hacer, mientras, la realidad presente es algo por cambiar. Por supuesto que esa realidad sojuzgada de la cual habla se encuentra “dominada por el capital y la explotación que trae consigo, así, lo que oprime no son los hombres directamente, sino una estructura social denominada capital que forma a los hombres.

La Constitución Mexicana de 1917, comprometía el apoyo gubernamental a los movimientos por la justicia social, la nacionalización de los recursos económicos, la formación de cooperativas y la extensión de un régimen colectivista en desmedro del capitalismo. Ofrecía la reforma agraria para los campesinos y el derecho a huelga, a la sindicalización y el reparto de utilidades para los trabajadores. Pero la noción de tierra, como un bien que debe ser entregado a quien la trabaja, es decir, para quien la sirve y sabe servirse de ella, aparece ilustrada ya en el Antiguo Testamento: ”Por eso les digo: El reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos.”(Mateo 21: 43); esa noción se convertirá en referente esencial para los anarquistas mexicanos. Flores Magón escribe:

“no cometeremos un crimen entregando la tierra al pueblo trabajador, porque es de él, del pueblo, es la tierra que habitaron y regaron con su sudor sus más lejanos antecesores; la tierra que los gachupines robaron por la fuerza a nuestros padres indios.”

El amplio sector social eminentemente campesino el que describe Flores

Magón:

“He aquí por qué los revolucionarios no vamos en pos de una quimera. No luchamos por abstracciones, sino por materialidades. Queremos tierra para todos, para todos pan.”

El pensamiento anarquista se relaciona con el ideario socialista en lo referente a la concepción de que la libertad económica es la base de todas las demás libertades. Si para los anarquistas mexicanos, esa libertad común sirve para trabajar la tierra de manera comunitaria, y eso calza con el concepto y praxis de los zapatistas de Chiapas, el socialismo plantea, más bien, que esa libertad política y, por ende, su acción, surge a partir del estado proletario, quien realiza aquella libertad económica. Y si los anarquistas de 1911 consideraban que debía disolverse el Estado, para los zapatistas de 1994, dicha disolución no aparece contemplada entre sus postulados, como ya he señalado antes, no aspiran al poder político, sino a tener el control de sus propias comunidades.

En un diálogo de Zapata con otro héroe de la Revolución Mexicana, Francisco Villa, del cual quedó registro, testigos exponen el “carácter autárquico, local, campesino del zapatismo”, pues Zapata repudiaba a los “ambiciosos” y “sinvergüenzas” que sólo aspiraban al poder, al que equipara con la ciudad. Los zapatistas (los de 1910 y los de 1994), al ocupar territorios y entregarlos a los campesinos, están haciéndose eco de estos postulados: en el caso del zapatismo contemporáneo, en primer lugar está su carácter autosuficiente, su reticencia a aceptar sistemas de alianzas con otras agrupaciones o movimientos (EPR, PRD), constituyen un grupo cerrado, con numerosas bases de apoyo, es cierto, pero circunscritos a un espacio geográfico y conformados por un grupo de insurgentes que viven en régimen militar al interior de sus comunidades. Por otra parte, los escritos emitidos por el EZLN se refieren, constantemente, a esa negativa de pretender hacerse del poder político. Finalmente, no han dejado de postular que la tierra es para los campesinos e indígenas, los “más primeros habitantes”.

Reflexiones acerca de América Latina, ensayos políticos, literarios, noticias y algo de mi narrativa.

domingo, 21 de septiembre de 2008

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

Mirando Valparaíso desde el Cerro Cordillera, 2002

Mi casa era el viento ululando por Valparaíso,/las luces de Quintero/los perros vagos deambulando por las calles.

En las alturas titeremundanas

John Márquez tras la cámara y Rodrigo Acosta en la dirección del programa infantil Títere Mundachi.

En el bosque titeremundano...

Aunque algunos parezcan mutantes... Noo! Es Títere Mundachi

Grabando en Mérida el programa infantil que dirige Rodrigo Acosta. Un montón de locos creativos con él a la cabeza han dado cuerpo a esta serie televisiva.

En pleno rodaje y con mucho frío.

Un felino porteño

Personaje característico de las calles de Valparaíso, visto por Marcela Latoja.

La ciudad que se deshace lentamente.

Siempre Valparaíso, por Marcela.

Subiendo hacia el Cerro Concepción.

Los colores de la ciudad. By Alex Aguero.

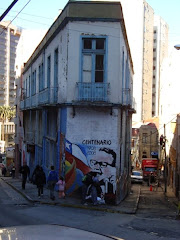

Siempre presente... Allende.

Bajando por Almirante Montt, hacia Plaza Aníbal Pinto. Otra foto de Alex Aguero.

En pleno Almendral, mi escuela.

Escuela Ramón Barros Luco, Valparaíso. Es una construcción que data de 1926 y debe su diseño al arquitecto Alfredo Azancot. Conjuga diversos estilos y aunque ha sido modificada en su interior, aún conserva su misterio, como sus fantasmas, por ejemplo. Quienes estudiamos allí tenemos más de una historia al respecto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario