Pareciera que asistiéramos a un nuevo episodio de una serie de televisión por entregas. No nos despegamos de las principales cadenas televisivas o de Internet para seguir las andanzas, en realidad los entuertos en que incurren a cada instante quienes son llamados a resolver la crisis, en realidad, la debacle del sistema financiero y económico norteamericano. No son en absoluto héroes, Los principales responsables del peor descalabro, siguen a resguardo y más aún, se propuso un plan de salvataje que pretende darles un cheque en blanco y sin garantías.

Un descalabro que comenzara a hacerse visible con la quiebra de uno de los grandes bancos de inversión norteamericanos (Lehman Brothers), poseedor de una deuda de 600.000 millones de dólares; que siguió con la nacionalización de una aseguradora, con obligaciones por un billón de la misma moneda; y como si fuera poco, en una suerte de efecto dominó, fue liquidada otra banca, Merril Lynch, en beneficio de un competidor, Goldman Sachs, el cual fue socorrido a su vez por el Banco Central, que le aseguró su respaldo al reconvertirlo en un banco comercial. Es decir, que esto viene desde hace bastante tiempo, y hoy estamos asistiendo algo así como al epílogo de esta teleserie, que incluye un derrumbe sin efectos especiales ni fanfarrias, algo tan del gusto norteamericano, que se inició el año pasado, cuando se hizo evidente la crisis inmobiliaria norteamericana.

Debería parecernos grave esto y lo es, porque todo un sistema, a escala planetaria y en un mundo globalizado, se viene abajo. Pero, la verdad sea dicha, acaso no lo esperábamos? Acaso, no era eso lo que queríamos? No era eso lo que preconizara Marx? Que uno de los modelos más perversos, ese que sólo favorece a un determinado sector precisamente aquel que concentra el mayor capital, condenando a las grandes mayorías a la pobreza y la explotación, se derrumbaría? Porque, como han señalado economistas en América Latina, esta no se trata de una crisis focal, sino que tiende a expandirse y no puede resolverse con pañitos calientes como pretende Bush. Porque la crisis está en las bases, en las mismas estructuras del modelo capitalista.

Y no somos privilegiados por estar asistiendo, quizás siendo partícipes de un suceso vital en el devenir histórico contemporáneo? Una suerte de fin de la historia, pero no como escribiera Francis Fukuyama para justificar el supuesto fin de las ideologías con el capitalismo triunfante, sobre los cadáveres de todos los demás modelos. No. Es el fin, pero del modelo capitalista. Un fin que puede durar años, como una lenta agonía.

Sin embargo, esta explosión, cuya onda expansiva aún no percibimos del todo, se llevará por delante a todos aquellos que, cual si fuera un texto bíblico, consideraban la liberalización de capitales y mercancías, la desregulación financiera, la conducción del Estado a la languidez por vía de privatizaciones y la reducción del presupuesto estatal en áreas sociales, como si fuesen leyes sagradas. Son los fundamentos del neoliberalismo en los que, los fundamentalistas del mercado nos quisieron hacer creer y que padecimos en América Latina por décadas con sus paquetes económicos como los que hicieron estallar la protesta social el año 1989 en Venezuela. Como el que padecen millones de chilenos desde la época nefasta de Pinochet y ahora, con los arrogantes economistas de la Concertación.

Lamentablemente, esta debacle arrastrará consigo a todas las naciones periféricas cuyas economías, en su mayoría exportadoras de materias primas, dependen de las divisas que provienen del consumo de los países ricos del norte. Nuestros países son productores de materias primas y una recesion que afecte a los grandes consumidores del norte nos va a afectar.

En Venezuela, según especialistas, la estrategia tiene que centrarse en la integración y autonomía del sistema financiero. El presidente Hugo Chávez ha tomado las previsiones trasladando hace tiempo, las reservas que se encuentran a resguardo en otros países. Chávez insistió en que "no debemos perder ni un día más en la activación del Banco del Sur (...) para traer nuestras reservas y asegurar el desarrollo de nuestros pueblos y definitivamente desengancharnos del nefasto sistema neoliberal que está acabando con el mundo.”

El mundo asiste, en el momento actual, al fin de una etapa histórica y al colapso del modelo económico neoliberal, paradójicamente como consecuencia de la aplicación de sus propios preceptos ideológicos. Se derrumban los mitos del neoliberalismo frente al innegable hecho de que no puede haber desregulación del mercado y las transacciones financieras tiene que responder a la economía real y no a la especulación, que es la base real del modelo capitalista, intrínsecamente perverso, el cual ha conducido a la concentración de la riqueza y a la expansión de la pobreza a nivel global.

Viene entonces, un proceso de restructuración y América latina que ya tomó el rumbo de buscar un nuevo camino a través de democracias participativas y protagónicas en vías al socialismo, como en Bolivia, Ecuador y Venezuela, debe replantearse un programa que favorezca la construcción de un organismo financiero autónomo. Cobra importancia el Banco del Sur, que permita un banco de inversión para la región porque como países tenemos todas las potencialidades, gracia a la diversidad de recursos estratégicos con que cuenta la región como petróleo, gas, agua, minerales, biodiversidad y, lo más importante, capital humano. También es necesario favorecer el mercado interno, crear un fondo de reserva para que el ahorro que genera la región no se vaya al exterior si no que se quede aquí, en inversión social y productiva que promueva proyectos de inversión productiva y genere fuentes de empleo. Por ejemplo, implementar una política de integración para el continente que favorezca la soberanía agroalimentaria y la producción de medicamentos genéricos de alta calidad.

Ahora la principal economía capitalista no sólo se tambalea, es que va en picada, por más que digan que eso se resuelve con 700 mil millones de dólares. Lo que deja en evidencia, además, que el gobierno norteamericano mintió al reducir gastos en salud, educación y seguridad social, alegando no contar con los recursos necesarios. Pero sí los tiene para salvar la banca. EE.UU es un país endeudado, con déficit tanto en la balanza comercial como fiscal, empantanado en una guerra sin salida tras invadir Irak y Afganistán y que cree que girando papeles sin valor podrá salvar, no al país y a sus habitantes comunes y corrientes, sino a los grandes empresarios, a los magnates y dueños del capital, a aquellos que han concentrado por años la riqueza en desmedro de las grandes mayorías.

El Premio Nóbel, Josep Stiglitz, reflexionaba, a propósito del fin del neoliberalismo, y planteaba que el fundamentalismo de mercado neoliberal siempre había sido una doctrina política “que sirve a determinados intereses. Nunca ha estado respaldado por la teoría económica. Y, como debería haber quedado claro, tampoco está respaldado por la experiencia histórica.” Lamentablemente, la experiencia histórica también nos dice que, para resolver crisis similares a la vivida, EE.UU ha optado siempre por la guerra. Será esta una excepción?

Reflexiones acerca de América Latina, ensayos políticos, literarios, noticias y algo de mi narrativa.

martes, 30 de septiembre de 2008

lunes, 29 de septiembre de 2008

Aunque algunos parezcan mutantes...Títere Mundachi

Títere mundachi es la concresión del sueño de muchos, entre ellos, de Rodrigo, director y creador de este programa hecho con títeres dirigido a ninos, niñas y adolescentes. Lúdico, irreverente, proponiendo otros valores, con música original, historia contemporánea, con una estética propia. Es un planeta que sólo los niños pueden ver y allí ocurren y ocurrirán infinidad de historias entretenidas.

He tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos para Títere Mundachi y espero que pronto culmine la postproducción de los capítulos faltantes y así por fin, verlo en televisión.

He tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos para Títere Mundachi y espero que pronto culmine la postproducción de los capítulos faltantes y así por fin, verlo en televisión.

domingo, 28 de septiembre de 2008

En la mitad del mundo... Ecuador.

Avanza América Latina. Más del 60% de los ecuatorianos dijo SÍ en el Referéndum por la Nueva Carta Magna de ese país que se celebró hoy domingo. Son resultados a boca de urna pero es la tendencia. Ya mañanse seguramente, darán los resultados oficiales.

Los pueblos por fin están decidiendo darse los marcos constitucionales que beneficien a las grandes mayorías y no a unos pocos. Constituciones verdaderamente modernas, pensadas para naciones multiculturales y donde todas y todos tienen derecho a la participación.

Bien por el gobierno de Rafael Correa. En realidad bien por los pueblos que pueblan Ecuador, quienes no se dejaron manipular por las campañas mediáticas orquestadas por las oligarquías.

Pueblo organizado el ecuatoriano. Bien por nuestro continente.

Los pueblos por fin están decidiendo darse los marcos constitucionales que beneficien a las grandes mayorías y no a unos pocos. Constituciones verdaderamente modernas, pensadas para naciones multiculturales y donde todas y todos tienen derecho a la participación.

Bien por el gobierno de Rafael Correa. En realidad bien por los pueblos que pueblan Ecuador, quienes no se dejaron manipular por las campañas mediáticas orquestadas por las oligarquías.

Pueblo organizado el ecuatoriano. Bien por nuestro continente.

Un viaje a un mundo en ruinas a bordo del ascensor San Agustín

Esto fue escrito a mi llegada a Valparaíso, el año 2001. Entonces vivía en Calle Aduanilla, en Cerro Cordillera.

Valparaíso parece a veces una ciudad fantasma: múltiple cantidad de sitios abandonados, de cités o casas de techos altos y paredes roídas por ratones y humedad; ventanas sin vidrios desde donde aún cuelga un resto de cortinaje al viento; ventanas como oscuras bocas sin dientes, sin luz, sin vida, salvo la de los ratones.

Desde mi ventana observo una de esas casas, apenas sostenida, milagrosamente en pie a pesar de los incesantes temblores de tierra, con rojas calaminas cubriendo sus paredes y que harían la delicia de un fotógrafo o pintor por los juegos de luces y sombras, por los matices ocres que se deslizan en esa textura que encierra la vaciedad y la pobreza de una casa más en este puerto que "amarra como el hambre" pero cuya miseria ofende a todos, excepto a las autoridades que no hacen ni harán nada por esta ciudad salvo llenarla de letreros de publicidad electoral.

En la calle Canal, paralela a Castillo, se encuentra el ascensor San Agustín, con un tramo de 35 metros que funciona desde 1913 y desemboca en calle Tomás Ramos. Allí también el mundo está en ruinas. Cuando el ascensor desciende (o si sube) pueden observarse en el trayecto, casas habitadas con el violento decorado de la pobreza, casas deshabitadas en que anidan las palomas, la basura, y el constante gotear. Al terminar el recorrido, un largo y lúgubre corredor deposita al viajero en Tomás Ramos y sus casas de puertas antiguas, clausuradas con candados y cadenas, con mínimas barreras de maleza creciendo, talleres mecánicos, botillerías y fuentes de soda donde se escucha música de la "Nueva Ola".

Esos centros de reunión de parroquianos pareciera pertenecer a otro tiempo (como muchas cosas de esta ciudad), como la música que se cuela por la puerta o sus mostradores de madera verde nilo desvaído. Todo allí huele a nostalgia, a decadencia, a tiempos idos que fueron mejores. Una parte de Chile se cobija con porfía en esos años suspendidos, una época en que las dificultades eran otras y no se resolvían a balazos, con tortura o exilio. Edad de la inocencia, tan ingenua como las canciones de Paul Anka y su melosa "You´re my destiny", pero son sitios que cohabitan sin mayores prejuicios o resignación con oficinas y asesorías judiciales de pretendida y aséptica modernidad.

Hay tribunales donde llevan a los reos a declarar y en la acera, justo frente a una guardería infantil, lloran a gritos las madres o esposas de esos hombres a los cuales se les dictará sentencia.

Al final de esa calle destartalada, se encuentra la imponente Comandancia Naval o ex Intendencia de Valparaíso, de impecable gris, rejas negras y adornos dorados como botones de chaqueta de marino. La otra cara, tan real como la ya descrita, pero más soberbia, aislada y al margen de todo lo anterior, ajena a esta ciudad que como un fantasma, se desvanece lentamente. (26/11/01)

Valparaíso parece a veces una ciudad fantasma: múltiple cantidad de sitios abandonados, de cités o casas de techos altos y paredes roídas por ratones y humedad; ventanas sin vidrios desde donde aún cuelga un resto de cortinaje al viento; ventanas como oscuras bocas sin dientes, sin luz, sin vida, salvo la de los ratones.

Desde mi ventana observo una de esas casas, apenas sostenida, milagrosamente en pie a pesar de los incesantes temblores de tierra, con rojas calaminas cubriendo sus paredes y que harían la delicia de un fotógrafo o pintor por los juegos de luces y sombras, por los matices ocres que se deslizan en esa textura que encierra la vaciedad y la pobreza de una casa más en este puerto que "amarra como el hambre" pero cuya miseria ofende a todos, excepto a las autoridades que no hacen ni harán nada por esta ciudad salvo llenarla de letreros de publicidad electoral.

En la calle Canal, paralela a Castillo, se encuentra el ascensor San Agustín, con un tramo de 35 metros que funciona desde 1913 y desemboca en calle Tomás Ramos. Allí también el mundo está en ruinas. Cuando el ascensor desciende (o si sube) pueden observarse en el trayecto, casas habitadas con el violento decorado de la pobreza, casas deshabitadas en que anidan las palomas, la basura, y el constante gotear. Al terminar el recorrido, un largo y lúgubre corredor deposita al viajero en Tomás Ramos y sus casas de puertas antiguas, clausuradas con candados y cadenas, con mínimas barreras de maleza creciendo, talleres mecánicos, botillerías y fuentes de soda donde se escucha música de la "Nueva Ola".

Esos centros de reunión de parroquianos pareciera pertenecer a otro tiempo (como muchas cosas de esta ciudad), como la música que se cuela por la puerta o sus mostradores de madera verde nilo desvaído. Todo allí huele a nostalgia, a decadencia, a tiempos idos que fueron mejores. Una parte de Chile se cobija con porfía en esos años suspendidos, una época en que las dificultades eran otras y no se resolvían a balazos, con tortura o exilio. Edad de la inocencia, tan ingenua como las canciones de Paul Anka y su melosa "You´re my destiny", pero son sitios que cohabitan sin mayores prejuicios o resignación con oficinas y asesorías judiciales de pretendida y aséptica modernidad.

Hay tribunales donde llevan a los reos a declarar y en la acera, justo frente a una guardería infantil, lloran a gritos las madres o esposas de esos hombres a los cuales se les dictará sentencia.

Al final de esa calle destartalada, se encuentra la imponente Comandancia Naval o ex Intendencia de Valparaíso, de impecable gris, rejas negras y adornos dorados como botones de chaqueta de marino. La otra cara, tan real como la ya descrita, pero más soberbia, aislada y al margen de todo lo anterior, ajena a esta ciudad que como un fantasma, se desvanece lentamente. (26/11/01)

viernes, 26 de septiembre de 2008

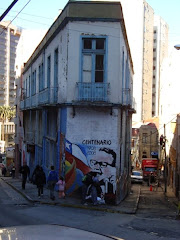

Respecto a este blog...y sus fotografías

Las dos fotografías que he puesto en este blog fueron tomadas por mi prima Marcela Latoja, en la ciudad de Valparaíso, Chile, el año 2002, creo que era otoño. Vivía por aquel entonces, en una casona antigua, como del año 30, en el Cerro Cordillera, en calle Castillo, para ser más precisa. Cerca del Museo Lord Cochrane, una de las escasa construcciones coloniales estilo español que aún permanecen en pie, porque el resto ha sucumbido a los terremotos que de cuando en cuando y más a menudo de lo que quisiéramos, azotan la ciudad. En ese museo se instaló el primer Observatorio Astronómico en el siglo XIX. Valparaíso ha sido pionera en muchas cosas insólitas y curiosas, como la construcción del primer submarino, antes que Julio Verne lo inventara en su novela. Tenía más fotos, pero desaparecieron en distintos naufragios sufridos por mí o por quienes andaban en el mismo barco conmigo.

Esta ciudad, no sólo me ha inspirado a mí, sino a centenares de artistas de todas las áreas, en todas las épocas y provenientes de distintos países y culturas. Es que cautiva esta ciudad, hechiza, amarra; un cronista y escritor chileno decía que los porteños teníamos la mirada hipertrofiada de tanto mirar porque el paisaje es abigarrado, multicolor, excesivo. Ninguna calle o esquina o escalera o casa se parece a otra. Tendrían que visitarla, palparla, saborearla, olerla, recorrerla. Lo único malo son sus autoridades, o la política gubernamental en general, que la ha condenado al abandono, la pobreza, la cesantía, a pesar de ser Patrimonio de la Humanidad.

Es pobretona mi ciudad, pero orgullosa, soberbia, hermosa, porque tiene una historia, una personalidad, una magia, un ángel que ya se la quisieran capitales de otras latitudes. Y sobrevivirá pese al modelo neoliberal que quiere venderlo todo, hasta el aire.

Algunos de mis relatos tienen a la ciudad como escenario y protagonista. Uno de ellos es el que da nombre a este blog; Smoke city, también, breve cuento que dedico a mi prima Marcela, quien fabrica, o debo decir, crea unas marionetas maravillosas, que parecen sacadas de alguna leyenda eslava.

Esta ciudad, no sólo me ha inspirado a mí, sino a centenares de artistas de todas las áreas, en todas las épocas y provenientes de distintos países y culturas. Es que cautiva esta ciudad, hechiza, amarra; un cronista y escritor chileno decía que los porteños teníamos la mirada hipertrofiada de tanto mirar porque el paisaje es abigarrado, multicolor, excesivo. Ninguna calle o esquina o escalera o casa se parece a otra. Tendrían que visitarla, palparla, saborearla, olerla, recorrerla. Lo único malo son sus autoridades, o la política gubernamental en general, que la ha condenado al abandono, la pobreza, la cesantía, a pesar de ser Patrimonio de la Humanidad.

Es pobretona mi ciudad, pero orgullosa, soberbia, hermosa, porque tiene una historia, una personalidad, una magia, un ángel que ya se la quisieran capitales de otras latitudes. Y sobrevivirá pese al modelo neoliberal que quiere venderlo todo, hasta el aire.

Algunos de mis relatos tienen a la ciudad como escenario y protagonista. Uno de ellos es el que da nombre a este blog; Smoke city, también, breve cuento que dedico a mi prima Marcela, quien fabrica, o debo decir, crea unas marionetas maravillosas, que parecen sacadas de alguna leyenda eslava.

Como CSI pero más chimbo...cuento

Miro para un lado y no te veo. Miro para el otro y hay un fantasma. No. En realidad mis ojos me juegan una mala pasada o bebí mucho o sí es un fantasma en realidad, qué casualidad, qué conveniente y ya casi es de día.

Miro hacia abajo y estás durmiendo en el suelo. No sé cuanto rato llevas ahí tirado ni por qué. Hay un olor acre en el aire que no se dispersa, impregna mi nariz y que desconozco.

Oigo sirenas allá afuera rompiendo la quietud del amanecer, luego luces girando, es la policía, parece. Quizás una ambulancia. Quizás hasta un helicóptero porque el ruido crece en todos lados pero más aún en mi cabeza. Quizás más bien es la televisión que alguien olvidó apagar.

Pero no hay efectos especiales en esta programación, ni ángulos, encuadres cinematográficos osados, película forzada ni luz filtrada para poner de relieve este lenguaje, este discurso, esta trama que va a desarrollarse pronto. En este instante en que despierto aún no hay guión o argumento, pero sí personajes.

Arrojo el cigarrillo con resignación, con desgano. Manos en alto, vociferan. Parece que hoy no iré a trabajar.

Miro hacia abajo y estás durmiendo en el suelo. No sé cuanto rato llevas ahí tirado ni por qué. Hay un olor acre en el aire que no se dispersa, impregna mi nariz y que desconozco.

Oigo sirenas allá afuera rompiendo la quietud del amanecer, luego luces girando, es la policía, parece. Quizás una ambulancia. Quizás hasta un helicóptero porque el ruido crece en todos lados pero más aún en mi cabeza. Quizás más bien es la televisión que alguien olvidó apagar.

Pero no hay efectos especiales en esta programación, ni ángulos, encuadres cinematográficos osados, película forzada ni luz filtrada para poner de relieve este lenguaje, este discurso, esta trama que va a desarrollarse pronto. En este instante en que despierto aún no hay guión o argumento, pero sí personajes.

Arrojo el cigarrillo con resignación, con desgano. Manos en alto, vociferan. Parece que hoy no iré a trabajar.

Tributo a los gatos...cuento

Para mi hermana Paola

Entre la heterogénea sonoridad de la ciudad puede detectarse el silencio omnipresente de ese séquito disperso que alguien debiera, en algún momento, perseguir y recolectar, el de los gatos dentro del portentoso contexto de esa ciudad.

Como a muchas personas, nada le cuesta distraerse de las cosas realmente importantes, como cancelar las cuentas de la luz o encontrar comestibles más económicos. Porque siempre encuentra razones para olvidar todo aquello si ve a algún gato aparecer.

Los gatos se asemejan a veces a los seres humanos, piensa ella mientras recorre la ciudad. Gatos y brujas. Gatos cafiches y putas. Gatos de salón, prisioneros tras las ventanas y entre los visillos. Gatos de yeso, gatos de feria mordisqueando frutas, gatos de puerto, de bodegas, al podrido perfume de los quesos; gatos de mercados, entre cajas de manzanas y sacos de cebolla o sobre un mostrador de tienda.

¡Qué sería de esa ciudad fantasma sin sus felinos! huidizos, misteriosos, en callejones, bajando por inacabables escaleras como transeúntes cualquiera, incólumes frente al desastre de esta ciudad que se desmorona después de cada temporal; gatos solitarios como muchos habitantes del somnoliento y harapiento ancladero que es esa ciudad; gatos en celo sobre muros y techumbres, emergiendo de la oscuridad, de la noche, de la nada, impasibles a las cuatro de la madrugada o lamiéndose una pata; acicalándose, tendidos al sol, entre la hierba crecida de los jardines, la panza tibia, o dejando su impronta en las puertas de viejos caserones abandonados.

Gatos hablándole como sólo ellos saben hacerlo; gatos foráneos, gatos atropellados, muertos en peleas de callejones; gatos semisalvajes habitantes de quebradas, gatos circulando por tejados sostenidos con viejos neumáticos, acechando palomas, asomando orejas de improviso o con sigilo entre los geranios, mirando impertérritos desde su altura y distancia de siglos, gatos como exhalaciones, noctámbulos, de aristocráticas cabezas, ojos persas o egipcios husmeando restos de pescado en el Mercado.

Alucinante, persistente la mirada de los gatos, mimetizándose entre el color cobrizo de la tierra o de latas de zinc que recubren paredes.

Los gatos se pasean y entregan secretos a la noche, secretos que nadie desea conocer, pronunciados en una lengua ahora olvidada, en un desconocido idioma, y los séquitos gatunos ronroneantes adheridos a las piernas de los que se creen sus dueños. ¿Cuántos gatos puedes contar mientras transitas por esta ciudad dormida, por esta ciudad de casas indiferentes, de escaleras interminables como la noche?

Entre la heterogénea sonoridad de la ciudad puede detectarse el silencio omnipresente de ese séquito disperso que alguien debiera, en algún momento, perseguir y recolectar, el de los gatos dentro del portentoso contexto de esa ciudad.

Como a muchas personas, nada le cuesta distraerse de las cosas realmente importantes, como cancelar las cuentas de la luz o encontrar comestibles más económicos. Porque siempre encuentra razones para olvidar todo aquello si ve a algún gato aparecer.

Los gatos se asemejan a veces a los seres humanos, piensa ella mientras recorre la ciudad. Gatos y brujas. Gatos cafiches y putas. Gatos de salón, prisioneros tras las ventanas y entre los visillos. Gatos de yeso, gatos de feria mordisqueando frutas, gatos de puerto, de bodegas, al podrido perfume de los quesos; gatos de mercados, entre cajas de manzanas y sacos de cebolla o sobre un mostrador de tienda.

¡Qué sería de esa ciudad fantasma sin sus felinos! huidizos, misteriosos, en callejones, bajando por inacabables escaleras como transeúntes cualquiera, incólumes frente al desastre de esta ciudad que se desmorona después de cada temporal; gatos solitarios como muchos habitantes del somnoliento y harapiento ancladero que es esa ciudad; gatos en celo sobre muros y techumbres, emergiendo de la oscuridad, de la noche, de la nada, impasibles a las cuatro de la madrugada o lamiéndose una pata; acicalándose, tendidos al sol, entre la hierba crecida de los jardines, la panza tibia, o dejando su impronta en las puertas de viejos caserones abandonados.

Gatos hablándole como sólo ellos saben hacerlo; gatos foráneos, gatos atropellados, muertos en peleas de callejones; gatos semisalvajes habitantes de quebradas, gatos circulando por tejados sostenidos con viejos neumáticos, acechando palomas, asomando orejas de improviso o con sigilo entre los geranios, mirando impertérritos desde su altura y distancia de siglos, gatos como exhalaciones, noctámbulos, de aristocráticas cabezas, ojos persas o egipcios husmeando restos de pescado en el Mercado.

Alucinante, persistente la mirada de los gatos, mimetizándose entre el color cobrizo de la tierra o de latas de zinc que recubren paredes.

Los gatos se pasean y entregan secretos a la noche, secretos que nadie desea conocer, pronunciados en una lengua ahora olvidada, en un desconocido idioma, y los séquitos gatunos ronroneantes adheridos a las piernas de los que se creen sus dueños. ¿Cuántos gatos puedes contar mientras transitas por esta ciudad dormida, por esta ciudad de casas indiferentes, de escaleras interminables como la noche?

Hacia dónde caminamos?

Por momentos pareciera que los procesos que actualmente se viven, que vivimos en Venezuela no nos llevarán a ningún lado. Porque se percibe pesimismo en algunos sectores, en algunos compañeros, como si las cosas no fluyeran, porque la burocracia, como una hidra de cien cabezas parece invencible a pesar de todas las luchas. Falta además mucha formación política. Todos repiten consignas. Pocos analizan o proponen y nadie se atreve a disentir públicamente. Falta IMAGINACIÓN!!!!

En noviembre son las elecciones a alcaldes y gobernadores, probablemente el chavismo, los candidatos del PSUV (Partido SOcialista Unido de Venezuela) arrasen. Sería un triunfo táctico importante y ya no tendrán excusas para avanzar, para consolidar. Si los candidatos del proceso se quedan en el puro discurso, demostrarán que no son más que unos oportunistas de escasa visión y nulas ideas que lo que harán es repetir los errores de la Cuarta República.

Sin embargo, ahí estamos, con Chávez, creyendo en que si bien no es nada fácil la construcción de un nuevo modelo de sociedad, se puede avanzar. Después de todo, utopía refiere al "topos", al lugar que no se alcanza nunca pero que constituye en referente, el faro que guía este barco, esta nave de locos en la que vamos. Es un "no lugar" en el imaginario colectivo y entre todas y todos podemos materializarlo.

En noviembre son las elecciones a alcaldes y gobernadores, probablemente el chavismo, los candidatos del PSUV (Partido SOcialista Unido de Venezuela) arrasen. Sería un triunfo táctico importante y ya no tendrán excusas para avanzar, para consolidar. Si los candidatos del proceso se quedan en el puro discurso, demostrarán que no son más que unos oportunistas de escasa visión y nulas ideas que lo que harán es repetir los errores de la Cuarta República.

Sin embargo, ahí estamos, con Chávez, creyendo en que si bien no es nada fácil la construcción de un nuevo modelo de sociedad, se puede avanzar. Después de todo, utopía refiere al "topos", al lugar que no se alcanza nunca pero que constituye en referente, el faro que guía este barco, esta nave de locos en la que vamos. Es un "no lugar" en el imaginario colectivo y entre todas y todos podemos materializarlo.

martes, 23 de septiembre de 2008

Racismo, dominación y revolución en Bolivia

Este fragmento lo he tomado de un artículo escrito por Adolfo Guilly para el diario La Jornada, México el 23 de septiembre.

"La derecha boliviana, las viejas y no tan viejas élites, los dueños y señores de las tierras y las vidas, fueron derrotados por la inmensa revuelta indígena y popular que se inició con la guerra del agua en el año 2000, culminó con la rebelión de El Alto en octubre de 2003 y concluyó con el acceso de Evo Morales a la presidencia en enero de 2005. La nueva Constitución, aún sujeta a referéndum, y otras medidas del gobierno boliviano han sido pasos para consolidar al nuevo gobierno en el terreno jurídico, político y económico.

Este curso fue aprobado una vez más por la enorme mayoría del pueblo boliviano en el reférendum del 10 de agosto: 67 por ciento de los votos –es decir, más de dos tercios–, con puntas superiores a 85 por ciento en las comunidades del Altiplano. La minoría blanca dominante en la región oriental se ha sublevado y, con saña y ferocidad, desafía esos resultados electorales nacionales y amenaza secesión.

Esa minoría sabe bien que no se trata de meras “ampliaciones democráticas” sino de una revolución que cuestiona su poder y sus privilegios, el “entramado hereditario” de su mando despótico. Pues una revolución es uno de aquellos momentos culminantes en que el movimiento insurgente del pueblo toca las bases mismas de la dominación, trata de destruirla y alcanza a fracturar la línea divisoria por donde pasa esa dominación en la sociedad dada.

No se trata de la línea que separa a gobernantes y gobernados, cuestión política, sino de aquella que separa a dominantes y subalternos. El clásico nombre de revolución social se refiere a la subversión de esa dominación social y no solamente política o económica.

Esa línea divisoria es nítida y profunda en Bolivia. No es tan sólo una dominación de clase, que sí existe. Es sobre todo una dominación racial conformada desde la Colonia y confirmada en la República oligárquica desde 1825 en adelante.

En esa dominación, ser ciudadano de pleno derecho significa ser blanco o mestizo asimilado. Para llegar a ser ciudadano, un indio tiene que dejar de ser indio y reconocerse y ser reconocido como blanco; romper con su comunidad histórica concreta, la de los aymaras, los quechuas, los guaraníes u otra de las muchas comunidades indígenas bolivianas; y entrar como subordinado recién llegado a la comunidad abstracta de los ciudadanos de la República. No se espera que la República cambie y sea como es su pueblo. Se exige que ese pueblo cambie en sus hombres y sus mujeres, renuncie a su ser y su historia y sea como es la República de los blancos, los ricos, los letrados, los hispano-hablantes –donde, por lo demás, el imborrable color de su piel condenaría siempre a esas mujeres y hombres a una ciudadanía de segunda. Tal es la índole de esta dominación."

"La derecha boliviana, las viejas y no tan viejas élites, los dueños y señores de las tierras y las vidas, fueron derrotados por la inmensa revuelta indígena y popular que se inició con la guerra del agua en el año 2000, culminó con la rebelión de El Alto en octubre de 2003 y concluyó con el acceso de Evo Morales a la presidencia en enero de 2005. La nueva Constitución, aún sujeta a referéndum, y otras medidas del gobierno boliviano han sido pasos para consolidar al nuevo gobierno en el terreno jurídico, político y económico.

Este curso fue aprobado una vez más por la enorme mayoría del pueblo boliviano en el reférendum del 10 de agosto: 67 por ciento de los votos –es decir, más de dos tercios–, con puntas superiores a 85 por ciento en las comunidades del Altiplano. La minoría blanca dominante en la región oriental se ha sublevado y, con saña y ferocidad, desafía esos resultados electorales nacionales y amenaza secesión.

Esa minoría sabe bien que no se trata de meras “ampliaciones democráticas” sino de una revolución que cuestiona su poder y sus privilegios, el “entramado hereditario” de su mando despótico. Pues una revolución es uno de aquellos momentos culminantes en que el movimiento insurgente del pueblo toca las bases mismas de la dominación, trata de destruirla y alcanza a fracturar la línea divisoria por donde pasa esa dominación en la sociedad dada.

No se trata de la línea que separa a gobernantes y gobernados, cuestión política, sino de aquella que separa a dominantes y subalternos. El clásico nombre de revolución social se refiere a la subversión de esa dominación social y no solamente política o económica.

Esa línea divisoria es nítida y profunda en Bolivia. No es tan sólo una dominación de clase, que sí existe. Es sobre todo una dominación racial conformada desde la Colonia y confirmada en la República oligárquica desde 1825 en adelante.

En esa dominación, ser ciudadano de pleno derecho significa ser blanco o mestizo asimilado. Para llegar a ser ciudadano, un indio tiene que dejar de ser indio y reconocerse y ser reconocido como blanco; romper con su comunidad histórica concreta, la de los aymaras, los quechuas, los guaraníes u otra de las muchas comunidades indígenas bolivianas; y entrar como subordinado recién llegado a la comunidad abstracta de los ciudadanos de la República. No se espera que la República cambie y sea como es su pueblo. Se exige que ese pueblo cambie en sus hombres y sus mujeres, renuncie a su ser y su historia y sea como es la República de los blancos, los ricos, los letrados, los hispano-hablantes –donde, por lo demás, el imborrable color de su piel condenaría siempre a esas mujeres y hombres a una ciudadanía de segunda. Tal es la índole de esta dominación."

“Al menos uno que diga no, y Roma tiembla”...crónica a propósito de los sucesos en Bolivia.

Al menos que uno diga NO y Roma tiembla. Es una frase atribuida a Espartaco. Chávez le ha dicho NO a los gringos y los ha mandado al carajo. Muchos temblaron, rasgaron vestiduras, no gusta eso a la gente bien, no es políticamente correcto, son todos tan siúticos, tan hipócritas, tan asustadizos, que decirle que se vaya a la mierda al Imperio es más que osadía, es temeridad o estupidez, según algunos. Yo, como en casi todo, estoy de acuerdo con mi Comandante Chávez, aún cuando se salga a cada rato del protocolo y de las formas. Pero ese es su estilo y qué fue!! El impulsó la UNASUR, su creación. Hoy se reunieron en Santiago para hablar, proponer y actuar frente al golpe de estado civil y prefectural que está en curso en Bolivia. Una serie de resoluciones que, al parecer, deberían funcionar para ir en apoyo del castigado pueblo boliviano. No había ningún gringo monitoreando o saboteando o haciendo lobby como acostumbran hacer en la ONU ni qué decir en la OEA. UNASUR es un organismo que pretende ser autónomo de la tutela y de la injerencia yanqui, eso es dignidad, soberanía, independencia.

Acá se mostraron muchas imágenes, la mayoría de Reuters y de la AP, que, sin embargo, “sospechosamente”, “extrañamente” no han sido mostradas por los canales comerciales. Allí se ven los ataques a la empresa telefónica, los saqueos y destrucciones de las Oficinas d Impuestos, al canal de TV estatal. Y lo que es peor, las golpizas a personas, a muchas de las cuales, se llevan las bandas armadas de Santa Cruz y de los que se ignora el paradero. Veo a un hombre ensangrentado que mira con súplica a la cámara de televisión y al que un joven fascista se lleva al a fuerza. Me dan escalofríos, quizás a estas horas esté muerto. La llamada Juventud cruceñista. Grupos neofascistas, algunos se desplazan en jeeps color rojo con una svástica, rostros cubiertos, pagados con dinero de la NED, La National Endowmment for Democracy que es quien financia a los grupos desestabilizadores, el organismo que sirve de pantalla a la CIA y apoya logística y económicamente a los grupos de derecha que están incursos en la desestabilización del gobierno de Evo Morales. Silencio en los canales comerciales. Esa es la ética periodística. Lo que habla de quiénes están tras los medios de comunicación, a quién pertenecen. La libertad de prensa sólo es necesaria cuando sirve a determinados intereses, a los de las minorías que controlan el poder económico y mediático. Igual sucede con la democracia, mientras les sirva apelarán a ella, de lo contrario, no tendrán ningún empacho en pasar por sobre su cadáver. Así ha pasado en Palestina, así pasa ahora en Bolivia. Las mayorías pueden votar pero sólo si su voto ratifica al poder imperial y a sus lacayos de las oligarquías locales.

Y sí, Chávez expulsó al embajador gringo en solidaridad con Bolivia, y qué! Sucede que Venezuela tiene y demuestra de esta manera, su grado de fortaleza, de independencia y yo me siento profundamente orgullosa de esa actitud, de su valentía y de sus palabras, porque América Latina se respeta, coño! aunque sé que debe haber sido motivo de críticas en los medios comunicacionales del mundo y de mi país.

Ya no estamos más solos, ha dicho Chávez en reiteradas ocasiones. América Latina pareciera ser otra, la que siempre soñamos, unida por los intereses de las grandes mayorías históricamente postergadas. No obstante, sería un error subestimar al enemigo, y las arremetidas imperiales en esta lucha que adquiere por instantes, rasgos épicos, serán cada vez mayores. Bush termina su mandato y quiere dejar la casa en orden, de acuerdo a los mandatos divinos, porque Dios es anticomunista, seguramente.

Veo TVN en su señal internacional y escucho al periodista que hace un sucinto pero completísimo análisis (para los parámetros chilenos) de la situación boliviana, le dedican mucho tiempo a Bolivia, demasiados segundos, casi tantos como a hablar de las ramadas, el 18 y el sobrepeso que sobrevendrá tras los excesos gastronómicos y etílicos. Pero en el análisis del periodista faltan muchos datos, es un lenguaje tan pretendidamente objetivo que cae en el otro bando, como si ese supuesto equilibrio que busca, lo que hace, en el fondo, es favorecer a los poderes imperiales a los que, sin que se percate, está sirviendo. Cómo? Pues mediante la omisión de información. Porque no hace mención a que Evo Morales fue ratificado en un Referéndum revocatorio con más del 67% de apoyo de los bolivianos. Tampoco señala que quienes impulsan el separatismo quieren mantener el control de los hidrocarburos y que quieren los impuestos jugosos que hasta ahora percibían por ese concepto y que el gobierno boliviano desea se distribuyan entre todos. Es como el lenguaje de Foxley cuando dice que existe “diferencias” entre los sectores de la sociedad boliviana y hace algunas horas han masacrado a campesinos, incluidas mujeres y niños, quienes fueron asesinados por sicarios comandados o enviados por uno de los prefectos, Leopoldo Fernández, hoy prófugo de la justicia y quien, en todos los años que gobernó, sólo tiene en su haber 30 kilómetros de carretera pavimentada. .No habla el diligente y regio periodista de TVN del sabotaje, corte de caminos, desabastecimiento que han padecido los bolivianos, tampoco de la permanente descalificación que hacen de Evo Morales los prefectos de la llamada Media Luna, pertenecientes a la alta burguesía boliviana, racista en extremo, dueña de casi todo y uno que otro desclasado y pagado. Nadie hace mención a las golpizas que deben enfrentar los campesinos e indígenas cuando llegan a las ciudades, eso, en un país donde el 70% de la población tiene rasgos aymaras, quechuas o de otras etnias. Eso acá sí lo han mostrado en el canal de tv del Estado venezolano.

Hay planes de sediciosos para acabar con el gobierno bolivariano y para asesinar a Chávez. Se habla de un “Octubre rojo” que nada tiene que ver con la revolución rusa, y que la oposición venezolana es un derroche de originalidad ha llamado así porque pretenden manchar de sangre al país. Y es que en noviembre son las elecciones a alcaldes y gobernadores y la oposición no logra unirse, son pocos y no se ponen de acuerdo, todos quieren ser candidatos: entre derechistas demócratas, que quieren participar en el juego y aspiran a alguna cuota de poder y la derecha ultra, que, a “ultranza” desean derrotar a “la dictadura chavista” como la llaman, por el medio que sea y así recuperar el poder que siempre tuvieron. No quieren llegar a las elecciones, porque saben que van a perder, porque ni siquiera tienen candidatos que alguien apoye, como no sean ellos mismos. Perdieron credibilidad y además, son rascas.

Probablemente comiencen a hacer “desaparecer” alimentos de las estanterías para generar, nuevamente, un falso desabastecimiento, cuando lo que hubo hace meses fue acaparamiento y especulación. Así, mientras estaba embarazada era un lío conseguir leche o avena, por ejemplo, o aceite o harina. Pero whisky siempre hubo y productos como queso manchego, aceitunas españolas o vino chileno no faltan en los supermercados. Los Mc Donalds siempre cuentan con numerosa clientela. Doy fe de ello porque hay uno en la esquina de donde vivo.

Pasan muchas cosas en Venezuela, esto siempre está animado. A veces se percibe pesimismo en quienes apoyan al gobierno bolivariano, pero es un pesimismo pequeñoburgués, porque se fijan en los errores (y existen miles de fallas) que se cometen en los sectores en los cuales se desenvuelven, que son los de la clase media, profesional, inserta en instituciones del Estado. Allí se siguen palpando las fallas, los defectos de las sociedades capitalistas, el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción. Es un sabotaje desde dentro. Sin embargo, las cosas están mejor que hace 10 años, mejor que hace 5 años. Porque los niveles de participación de las grandes mayorías va en aumento, porque las personas se han estado formando, leyendo, estudiando, hay orgullo de ser venezolano, esperanza en el futuro del país y de los hijos, porque todo el que se lo propone si se organiza, sea en Consejo Comunal, sea en una cooperativa, un sindicato obrero, indígena, estudiantil, etc., puede alcanzar sus objetivos: apoyo de las instituciones del Estado para sus proyectos, para dignificar su vida: desde adquisición de maquinaria, insumos, semillas o capacitación para una cooperativa agrícola, hasta pavimentar calles o dotar de alumbrado eléctrico a un barrio que nunca lo tuvo antes

Acá se mostraron muchas imágenes, la mayoría de Reuters y de la AP, que, sin embargo, “sospechosamente”, “extrañamente” no han sido mostradas por los canales comerciales. Allí se ven los ataques a la empresa telefónica, los saqueos y destrucciones de las Oficinas d Impuestos, al canal de TV estatal. Y lo que es peor, las golpizas a personas, a muchas de las cuales, se llevan las bandas armadas de Santa Cruz y de los que se ignora el paradero. Veo a un hombre ensangrentado que mira con súplica a la cámara de televisión y al que un joven fascista se lleva al a fuerza. Me dan escalofríos, quizás a estas horas esté muerto. La llamada Juventud cruceñista. Grupos neofascistas, algunos se desplazan en jeeps color rojo con una svástica, rostros cubiertos, pagados con dinero de la NED, La National Endowmment for Democracy que es quien financia a los grupos desestabilizadores, el organismo que sirve de pantalla a la CIA y apoya logística y económicamente a los grupos de derecha que están incursos en la desestabilización del gobierno de Evo Morales. Silencio en los canales comerciales. Esa es la ética periodística. Lo que habla de quiénes están tras los medios de comunicación, a quién pertenecen. La libertad de prensa sólo es necesaria cuando sirve a determinados intereses, a los de las minorías que controlan el poder económico y mediático. Igual sucede con la democracia, mientras les sirva apelarán a ella, de lo contrario, no tendrán ningún empacho en pasar por sobre su cadáver. Así ha pasado en Palestina, así pasa ahora en Bolivia. Las mayorías pueden votar pero sólo si su voto ratifica al poder imperial y a sus lacayos de las oligarquías locales.

Y sí, Chávez expulsó al embajador gringo en solidaridad con Bolivia, y qué! Sucede que Venezuela tiene y demuestra de esta manera, su grado de fortaleza, de independencia y yo me siento profundamente orgullosa de esa actitud, de su valentía y de sus palabras, porque América Latina se respeta, coño! aunque sé que debe haber sido motivo de críticas en los medios comunicacionales del mundo y de mi país.

Ya no estamos más solos, ha dicho Chávez en reiteradas ocasiones. América Latina pareciera ser otra, la que siempre soñamos, unida por los intereses de las grandes mayorías históricamente postergadas. No obstante, sería un error subestimar al enemigo, y las arremetidas imperiales en esta lucha que adquiere por instantes, rasgos épicos, serán cada vez mayores. Bush termina su mandato y quiere dejar la casa en orden, de acuerdo a los mandatos divinos, porque Dios es anticomunista, seguramente.

Veo TVN en su señal internacional y escucho al periodista que hace un sucinto pero completísimo análisis (para los parámetros chilenos) de la situación boliviana, le dedican mucho tiempo a Bolivia, demasiados segundos, casi tantos como a hablar de las ramadas, el 18 y el sobrepeso que sobrevendrá tras los excesos gastronómicos y etílicos. Pero en el análisis del periodista faltan muchos datos, es un lenguaje tan pretendidamente objetivo que cae en el otro bando, como si ese supuesto equilibrio que busca, lo que hace, en el fondo, es favorecer a los poderes imperiales a los que, sin que se percate, está sirviendo. Cómo? Pues mediante la omisión de información. Porque no hace mención a que Evo Morales fue ratificado en un Referéndum revocatorio con más del 67% de apoyo de los bolivianos. Tampoco señala que quienes impulsan el separatismo quieren mantener el control de los hidrocarburos y que quieren los impuestos jugosos que hasta ahora percibían por ese concepto y que el gobierno boliviano desea se distribuyan entre todos. Es como el lenguaje de Foxley cuando dice que existe “diferencias” entre los sectores de la sociedad boliviana y hace algunas horas han masacrado a campesinos, incluidas mujeres y niños, quienes fueron asesinados por sicarios comandados o enviados por uno de los prefectos, Leopoldo Fernández, hoy prófugo de la justicia y quien, en todos los años que gobernó, sólo tiene en su haber 30 kilómetros de carretera pavimentada. .No habla el diligente y regio periodista de TVN del sabotaje, corte de caminos, desabastecimiento que han padecido los bolivianos, tampoco de la permanente descalificación que hacen de Evo Morales los prefectos de la llamada Media Luna, pertenecientes a la alta burguesía boliviana, racista en extremo, dueña de casi todo y uno que otro desclasado y pagado. Nadie hace mención a las golpizas que deben enfrentar los campesinos e indígenas cuando llegan a las ciudades, eso, en un país donde el 70% de la población tiene rasgos aymaras, quechuas o de otras etnias. Eso acá sí lo han mostrado en el canal de tv del Estado venezolano.

Hay planes de sediciosos para acabar con el gobierno bolivariano y para asesinar a Chávez. Se habla de un “Octubre rojo” que nada tiene que ver con la revolución rusa, y que la oposición venezolana es un derroche de originalidad ha llamado así porque pretenden manchar de sangre al país. Y es que en noviembre son las elecciones a alcaldes y gobernadores y la oposición no logra unirse, son pocos y no se ponen de acuerdo, todos quieren ser candidatos: entre derechistas demócratas, que quieren participar en el juego y aspiran a alguna cuota de poder y la derecha ultra, que, a “ultranza” desean derrotar a “la dictadura chavista” como la llaman, por el medio que sea y así recuperar el poder que siempre tuvieron. No quieren llegar a las elecciones, porque saben que van a perder, porque ni siquiera tienen candidatos que alguien apoye, como no sean ellos mismos. Perdieron credibilidad y además, son rascas.

Probablemente comiencen a hacer “desaparecer” alimentos de las estanterías para generar, nuevamente, un falso desabastecimiento, cuando lo que hubo hace meses fue acaparamiento y especulación. Así, mientras estaba embarazada era un lío conseguir leche o avena, por ejemplo, o aceite o harina. Pero whisky siempre hubo y productos como queso manchego, aceitunas españolas o vino chileno no faltan en los supermercados. Los Mc Donalds siempre cuentan con numerosa clientela. Doy fe de ello porque hay uno en la esquina de donde vivo.

Pasan muchas cosas en Venezuela, esto siempre está animado. A veces se percibe pesimismo en quienes apoyan al gobierno bolivariano, pero es un pesimismo pequeñoburgués, porque se fijan en los errores (y existen miles de fallas) que se cometen en los sectores en los cuales se desenvuelven, que son los de la clase media, profesional, inserta en instituciones del Estado. Allí se siguen palpando las fallas, los defectos de las sociedades capitalistas, el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción. Es un sabotaje desde dentro. Sin embargo, las cosas están mejor que hace 10 años, mejor que hace 5 años. Porque los niveles de participación de las grandes mayorías va en aumento, porque las personas se han estado formando, leyendo, estudiando, hay orgullo de ser venezolano, esperanza en el futuro del país y de los hijos, porque todo el que se lo propone si se organiza, sea en Consejo Comunal, sea en una cooperativa, un sindicato obrero, indígena, estudiantil, etc., puede alcanzar sus objetivos: apoyo de las instituciones del Estado para sus proyectos, para dignificar su vida: desde adquisición de maquinaria, insumos, semillas o capacitación para una cooperativa agrícola, hasta pavimentar calles o dotar de alumbrado eléctrico a un barrio que nunca lo tuvo antes

domingo, 21 de septiembre de 2008

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y los zapatistas...Marcos y la parodia de un texto canónico

La parodia del texto de Miguel de Cervantes y la influencia ejercida en la prosa del Subcomandante Marcos, resulta evidente no solamente en las posdatas de Durito, sino en las misivas dirigidas a personalidades del mundo intelectual (Manuel Vázquez Montalbán, John Berger) o político (juez Baltazar Garzón de España).

La riqueza de El ingenioso hidalgo… tanto en lo lexical, la sintaxis, el refranero popular, los diálogos, las aventuras en que se ven envueltos los protagonistas, los valores caballerescos, la sociedad dibujada por Cervantes, las referencias autoriales de los clásicos (Ovidio, Homero, Séneca, Platón, Virgilio), del Siglo de Oro (Garcilaso de la Vega), el cantar de gesta, la novela caballeresca (Amadís de Gaula), los diversos mitos y leyendas así como otros géneros narrativos o poéticos, constituyen, prácticamente, una fuente inagotable al interior de la cual, el Subcomandante Marcos ha encontrado los medios que sirven a sus fines, siendo la parodia uno de ellos, aunque, como ya se ha visto, no el único.

El caballero es un elemento de la cultura universal que trasciende la Edad Media y su literatura, puesto que corresponde, según los criterios medievales, a un tipo superior de ser humano. Por ejemplo, los caballeros de la mesa redonda, Galaad o Percival, fueron símbolos de la pureza de los caballeros que buscaban el Santo Grial, así como los templarios participaron en las cruzadas con la intención de recuperar Tierra Santa. Pero no sólo cualidades religiosas se encontraban en ellos, pues el arrojo, la valentía y hasta la temeridad fueron rasgos que cultivaron para oponerse, a través de sus acciones, a las injusticias propias del mundo feudal.

La fusión entre la realidad, la leyenda y posteriormente la ficción, darán paso a la novela de caballería, en la cual sus protagonistas realizarán las más diversas hazañas para demostrar así su valentía, su honra e idealismo, en un mundo poblado de dragones, gigantes, magos, doncellas y nobles perversos. Este género de novelas, fue derivando cada vez, hacia argumentos más absurdos y cuya calidad, Cervantes, en su obra canónica, deplora en boca del cura que participará en la quema de libros de caballería que constituían la biblioteca de Alonso Quijano.

En el caso del personaje don Durito, éste hace suyos los valores, ideas y espíritu caballerescos, que se resumen en un acuerdo entre lealtad absoluta para con las creencias a las cuales somete toda su vida y de esa forma expresa su rechazo a la corrupción y la maldad. Todo ello por sí solo no constituye un problema, pero si consideramos que Durito, al igual que don Quijote, pertenecen a una época muy posterior a lo narrado en tales obras, que el mundo del siglo XVII o el de las postrimerías del siglo XX ha cambiado desde la Edad Media, y más aún, cuando debemos tomar en cuenta que don Quijote, ni era caballero sino un hidalgo, algo viejo y carente del vigor que se requería para tales aventuras o que Durito es un coleóptero de no más de 4,5 cms. que habita en plena selva mexicana, entonces, ambas empresas se tornan absurdas, anacrónicas e imposibles, y la parodia, la caricatura, la ironía y la comicidad que a través de ellos expresan sus autores, comienza a hacerse visible.

Quienes se han dedicado al rastreo de antecedentes en la obra de Cervantes, ponen énfasis en que“con los obligados trasbordos paródicos, Cervantes llevó a cabo, en verdad, en Don Quijote, numerosas imitaciones de otros autores, sobre todo clásicos.” [1]

Para la elaboración de su personaje, Subcomandante Marcos tomará prestados fragmentos completos de la obra de Cervantes (que se encarga de citar a pie de página) y varias de las acciones de Durito, serán realizadas a imitación del personaje, de manera no sólo evidente, sino que, además, se encargará de dejar en claro: “Me queréis desprestigiar diciendo que de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha plagio mis parlamentos...” se indigna Durito, parodia de un personaje también paródico, que posee rasgos de comicidad, humor o ironía que se desprenden de su apariencia y la ridiculez de su indumentaria: “Durito debe estar de pie sobre el altero de recortes de periódicos, con Excalibur en la diestra mano y la siniestra en el pecho y la otra diestra en la cintura y la otra arreglándose la armadura y la otra... Ya no me acuerdo cuántos brazos tiene Durito...”

También esa parodia se percibe a través de su vocabulario o las acciones que realiza, así como la adaptación que hace de su nombre de acuerdo al lugar de procedencia (Lacandona) al igual que don Quijote tomó su apellido de La Mancha como ya antes hizo Amadís de Gaula. A pesar de todo esto, nos muestra que tras él, existe algo más que una simple caricatura. Las intenciones que mueven a Durito, al igual que a Don Quijote movía ese idealismo del cual se ha hecho representante con el paso del tiempo, se hallan inmersas en toda una serie de estrategias adoptadas por el zapatismo y que aquí revisaré.

La posdata “Que, aunque no os deis cuenta, encierra un misterio. (encantador, como todos los misterios)” se inicia con un largo monólogo de Durito, extraído del capítulo XXV (1ra. Parte) de El ingenioso hidalgo... titulado “El que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros”. Allí, el escarabajo recurre a una parte del parlamento donde don Quijote decide lamentarse y volverse loco ante la supuesta ingratitud de Dulcinea, se autoproclama, “don Durito de La Lacandona” y de paso, designa, sin su consentimiento, escudero al Sup. Llama a su vez, Excalibur a su espada (una ramita), conocedor de que todo caballero andante posee una, como el Cid, la Colada y la Tizona, Roldán posee a Durandarte y el rey Arturo, la Excalibur, que extrajo, según la leyenda, de una roca para así probar valor y nobleza, hecho que el narrador confirma, pero no refiriéndose a un dato extraído de algún libro de historia o literatura, sino del más mediático y popular video infantil de dibujos animados “La espada en la piedra” de Walt Disney. Es de hacer notar, que la espada, de acuerdo con Jung, representa la fuerza solar, pero con Durito, ésta más bien constituye una parodia, por inversión y desfiguración del sentido del objeto de tan profunda significación para el caballero como lo era su espada. Aquí se trata de un objeto frágil, que guarda similitud con el poder bélico de los zapatistas (rifles de palo), la espada que blande Durito, en todo caso, es la palabra y esa doncella por la cual se lamenta podría ser la “Señora sociedad civil”.

Durito recurre al capítulo XLVIII (1ra parte) de El ingenioso hidalgo..., que habla “Del extraño modo con que fue encantado don Quijote de la Mancha, con otros famosos sucesos” para comunicar al mundo que ha decidido dedicarse al oficio de caballero andante, pues “muchas son las injusticias que ha de remediar mi incansable espada y ya impaciente está su filo por probar el cuello de sindicatos independientes.” Durito inicia su viaje al D.F para participar en la marcha del 1 de mayo. En esta posdata (“Que sigue desfaciendo entuertos de madrugada y ofrece, a una lejana doncella, un ramillete de rojos claveles escondido un cuento que se llama...”), Durito presenta a su cabalgadura, una tortuga cuyo nombre, de acuerdo con Marcos más bien constituye un delirio: Pegaso, como el caballo alado del héroe Beleforonte que combatió a la Quimera.

El caballo es considerado una figura arquetípica, hijo de la noche y del misterio, es portador a la vez de la muerte y de la vida, ligado al fuego, es destructor y triunfante, y al agua, puede nutrir tanto como asfixiar. También representa, durante la juventud, la impetuosidad, el deseo, el ardor, la fecundidad. El caballo es capaz de guiar a su jinete en medio de la oscuridad. Y para los psicoanalistas, símbolo del inconsciente. De acuerdo con Jung, los caballos a causa de su velocidad e intensidad simbolizan el viento, el fuego y la luz. Por ejemplo los caballos de fuego de Helios, los corceles de Héctor se llamaban Xanthos (amarillo claro), Podargos (de pies rápidos), Lampos (brillante) y Aithon (ardiente). Sigfrido monta el corcel del trueno llamado Grane.

La tortuga, como símbolo de la cultura mayense, y que revisé en el capítulo anterior, posee cualidades que en nada coinciden con las de un caballo; si en éste se valora la velocidad, impetuosidad, fuerza, etc., en aquélla destaca su pesadez y lentitud, pero también la fortaleza, la persistencia, y por extensión la paciencia.

Pegaso, ante los ojos de Durito, posee cualidades propias de una cabalgadura capaz de guiar al caballero, como la de otros héroes de la historia o la ficción (Babieca, Bucéfalo), lo mismo que pretendía don Quijote con su jumento a quien pomposamente llama Rocinante, o con esa fantasía que es Clavileño Alígero y que hace su aparición en los capítulos XL y XLI (2da Parte).

Marcos realiza una paródica caracterización de los caballos con los cuales ha debido recorrer la selva Lacandona o que pertenecían a los indígenas de las comunidades, animales acostumbrados al rigor de la selva, pero bastante venidos a menos: “El Puma, famélico caballo, tan flaco como un perchero (...) que, según cuentan, murió de melancolía en un potrero. El Choco, que si la antigüedad valiera grados militares, comandante fuera. Caballo diestro y noble que, sin ojo diestro, con el izquierdo se las arreglaba para librar acantilados y lodazales”

Estos caballos representan con sus características, precisamente una imagen de lo opuesto que se espera de la montura de un caballero andante, de un héroe o de un guerrillero y eso le confiere a tal descripción cierto tono de comicidad.

El relato que se titula “P.D. Que sigue desfaciendo entuertos de madrugada y ofrece, a una lejana doncella, un ramillete de rojos claveles escondido en un cuento que se llama... Durito III (El neoliberalismo y el movimiento obrero)” es una narración llena de alusiones irónicas acerca del movimiento sindical mexicano, las marchas del 1 de mayo, día de los trabajadores y la economía microempresarial necesaria para sobrevivir en un mundo dominado por el neoliberalismo. “Fidel Velázquez, que siempre se ha preocupado por la economía de los obreros, dijo que no había dinero para hacer el desfile. (...) Pero es un infundio, el secretario del Trabajo rápidamente dijo que no era por miedo, que era una decisión “mmmuy respetable” del sector obrero, y...”

La ironía de este enunciado apunta hacia Velázquez, octogenario dirigente sindical, y al temor de realizar el clásico desfile del 1 de mayo, ante las críticas que pudiese recibir. El narrador, luego de exponer, minuciosamente, las causas de esta decisión, se apresura en aclarar la falsedad de las mismas, aunque el verdadero sentido de lo señalado queda de manifiesto precisamente en vocablos como “infundio”, “miedo” y “respetable” que sugieren lo opuesto de lo expresado, que se reafirma con el recurso de las comillas, poniendo en entredicho la veracidad de las palabras y la repetición del grafema /m/ en el adverbio, recurso con que sugiere al lector el alargamiento de la sonoridad de dicho vocablo, para así despejar toda duda en cuanto al tono irónico del enunciado.

El tópico del “mundo al revés” se hace presente en la posdata que toma fragmentos de los capítulos XLV y XLVIII (1ra. Parte) de El ingenioso hidalgo...[2] Este tópico se originó en la Antigüedad y se refiere a un trastorno generalizado del mundo. Por ejemplo, Marcos extrae los fragmentos de la obra de Cervantes que convienen para imprecar, en voz de Durito, a sus opositores y a quienes lo amenazan, “Venid acá, gente soez y malnacida”, es su respuesta a las autoridades mexicanas, también la respuesta de don Quijote a la cuadrilla presidida por don Fernando; al primero, por la persecución del ejército ordenada por el presidente Zedillo, en el segundo, se trata de la orden de aprehensión (ya cumplida) que pesaba contra el personaje por parte de la Santa Hermandad por haber liberado a los galeotes en un episodio anterior. Si las disparatadas acciones del héroe del siglo XVII, con toda lógica y justicia debieran ser castigadas, aunque los argumentos de don Quijote no dejan dudas acerca de su locura y por ello habría que dejarlo en libertad, paradojalmente, sus razonamientos nos sugieren lo contrario “¿saltear de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables?”

Don Quijote invierte el sentido de lo considerado correcto o legal, mediante la lógica que confiere a sus acciones y las motivaciones que las guiaron, puesto que “la realidad exterior es vivida por él en sus propios términos, cobra sentido gracias a su voluntad.”[3] La locura le impide comprender la realidad y el alcance de lo realizado, no obstante verse guiado por los más elevados ideales, como la libertad y la justicia para con el oprimido y el desvalido. Pero, esa misma locura que el personaje de Cervantes expresa, sirve a los propósitos del zapatismo, totalmente lúcido al momento de recurrir a esos improperios, por muy literarios que estos sean, y lanzarlos contra las autoridades gubernamentales que los persiguen. A eso añade Durito un elemento irónico, porque, a su juicio, los caballeros deben quedar exentos de cualquier tipo de persecución, en virtud de la noble condición de la cual están investidos. Todo lo cual no deja de ser irónico, puesto que es el personaje y los zapatistas quienes se encuentran en desventaja y no aquellos a quienes insulta: el “mundo al revés” o trastorno de ese mundo en que el rebelde increpa al poderoso, pero también las balandronadas del personaje surten un efecto cómico. Marcos dota de un nuevo sentido estas furibundas y teatrales palabras del siglo XVII, le confiere humor a una situación conflictiva en que tanto él como los zapatistas en su conjunto son objeto de hostigamiento por parte del ejército mexicano e ironiza con la, a su juicio, elevada misión de un guerrillero. De esta forma, el mundo al revés permite que se elogie aquello que, desde la perspectiva de lo que se considera políticamente correcto, es censurable.

Finalmente, el rasgo platónico, propio de todo caballero que se precie de tal, se materializa en el amor hacia una dama a la que, escasamente ve por encontrarse viajando y dedicado al combate de las injusticias que imperan en el mundo. Don Quijote fija su amor en Dulcinea del Toboso, como Amadís tendrá por dama a Oriana y Durito, la “Señora sociedad civil” por quien se lamenta y a quien escribe cartas, buscando así ganar el afecto de la voluble dama mediante flores (cartas, propuestas).

Dulcinea de la Lacandona habría sido encantada y Merlín se aparece ante Durito “con rostro de calaca (calavera) y cuerpo de huesuda”, para revelar el secreto de tal encantamiento. Según Durito, el encantamiento se romperá si el Sup se propina una azotaína, a lo cual éste se niega rotundamente. Lamentablemente, desconozco el contexto en que fue escrita dicha posdata, ya que las flagelaciones sugieren un trasfondo que no se menciona, pero ya en otros textos, el Sup se queja ante Durito por los castigos que amenazan caer sobre él si no cumple lo prometido. Marcos suele reiterar, que él obedece a los hombres y mujeres indígenas, por lo que es probable que él mismo esté recurriendo a una alusión para así no hacer referencia directa a la situación que ocasionaría un castigo como el propuesto por Merlín. Dicho castigo podría obedecer a la incorrecta toma de decisiones políticas durante las negociaciones políticas con el gobierno o, a otra constante, que Durito le recrimina al Sup: la oscuridad conceptual en las misivas, que se prestan a polémicas y erróneas interpretaciones por parte de los lectores.

Con respecto a la escritura de cartas, que es el vehículo a través del cual Marcos/Durito se comunican con la “Señora sociedad civil”, éstas se realizan ante la imposibilidad de comunicarse de manera directa. “La carta tiene como supuesto la ausencia. Se escribe una carta al que no está (…) al que una distancia insalvable lo separa de mí.”[4] Las lamentaciones de Durito no son gratuitas, puesto que la ausencia de esa dama es real, al igual que lo es la distancia geográfica. Además, esta “Señora sociedad civil”, como su nombre lo indica, corresponde a un sujeto que se encuentra disperso y que no contesta las misivas a través del mismo medio, al menos las de Durito.

Durito constituye una parodia de la parodia, es decir, del personaje don Quijote, a través del cual Cervantes realiza la crítica de las novelas de caballería y los vestigios del mundo feudal que aún persisten en España. La parodia y la ironía a las cuales recurre Marcos escudándose en la autoridad del texto canónico, permiten subvertir ese orden que se impone en la sociedad globalizada, la cual fomenta el exterminio silencioso de, en este caso, las minorías étnicas, de “Los más pequeños... Los más dignos...Los últimos.”[5] Porque Durito es un ideólogo, sus ideas, sus puntos de vista “se introducen en el diálogo con base en un mismo principio. Las opiniones ideológicas (...) están también dialogizadas internamente, y en un diálogo externo se combinan siempre con las réplicas internas del otro...”[6]

Durito es un personaje con conciencia histórica que, aunque se encuentre a ras de tierra, viva al margen, se arma y rearma (se disfraza, se convierte en otros) no se diluye en la irracionalidad, en las actitudes banales, lo anecdótico, el chiste o el espectáculo, aunque, eso puede parecer por momentos, recurriendo a la parodia del discurso literario clásico para construir su personaje, imitando autores clásicos (Homero) “el día afila la espinosa cabellera de Apolo para asomarse al mundo” o “...mientras Apolo no rasgue la falda de la noche con sus áureos cuchillos...” ; invierte el orden, confundiendo las metas de un caballero “¡Debemos salir a desfacer doncellas, enderezar viudas, socorrer bandidos y encarcelar al desvalido!” que logra un efecto cómico, por lo absurdo pero también familiar del enunciado y por la alusión política que encierra. Durito cita autores que copia o plagia, los que, supuestamente, fueron sus amigos: “la ponencia (con Bertold Brecht) la empezamos al finalizar la Segunda Guerra Mundial y ya no la pudimos terminar.” Algunos de esos personajes que le son tan familiares pertenecen al campo de la ficción como Sherlock Holmes (en la posdata, Cherloc Jolms).

Como indica Bajtin para referirse a la escritura de Rabelais “se buscan analogías y consonancias para desfigurar lo serio dándole connotaciones cómicas.” Incluso, cuando Marcos efectúa las críticas al neoliberalismo, polemiza con las autoridades mexicanas y con los partidos políticos o se burla de sus propias limitaciones, de sus errores o de su escritura, Marcos, muestra una lucidez no exenta de humor.

El mismo Bajtin señala que Rabelais buscaba mediante su escritura “el lado débil del sentido, la imagen y el sonido de las palabras y ritos sagrados que permitían convertirlos en objeto de burla a través de un mínimo detalle que hacía descender el ritual sacro a lo inferior material y corporal.”

Estas prácticas paródicas se repiten en la literatura y otras formas de representación (música, teatro, cine, cómics, pintura) mediante los diferentes códigos que se empleen en dichas manifestaciones artísticas. En los escritos de Marcos/Durito, se desacraliza lo que se suele tener por solemne o sagrado, desde las consignas tan caras a la izquierda hasta la literatura canónica, pasando por las instituciones como la UNAM; de esta manera el humor implícito en las posdatas pretende mostrarnos el mundo desde otra perspectiva.

Pero Durito además parodia a su creador, a Marcos, pues a semejanza de éste vive en la selva, fuma pipa y escribe y, así como el Sup, en una entrevista señala “Alguna vez viví en la estación de autobuses de Monterrey donde vendí ropa usada en las calles.. (...) Después viví en San Diego. Fui taxista en Santa Bárbara. Trabajé en un restaurant de San Francisco.[7]”

Durito, según cuenta el propio Marcos, también ha realizado trabajos similares. ”ahora recuerdo que Durito], una vez me contó que fue minero en el estado de Hidalgo y petrolero en Tabasco.”

El peligro del neoliberalismo hace que el personaje adopte vertiginosamente todos los rostros, todas las máscaras y todos los registros de que pueda ser capaz (caballero, detective, zapatista, cantante de rock, escritor, escultura o ponente), es la única forma de sobrevivir y oponerse dignamente al modelo económico y a su discurso hegemónico, porque las clases dominantes no son las que suelen adaptarse a los cambios, a lo nuevo, ya que ni tienen necesidad de ello y los probables escenarios o nuevos contextos culturales en poco o nada afectan su necesidad de mantenerse como grupo dominante.[8] No es el caso de Durito, de los zapatistas, de los indígenas, quienes deben movilizarse, permanecer despiertos (“insomnes”) a fin de no ser aniquilados o asimilados, porque “No hay nada más insensato en el México de hoy que ser indígena o joven rockero o caballero andante o escarabajo” revelando de esa manera su carácter de seres subalternos, de perdedores, de socialmente prescindibles.

Parece que resulta muy difícil, complejo y agotador conservar la identidad, la diferencia en un mundo que tiende más bien a lo opuesto, es decir a la uniformidad. Ahora bien, esta mundialización también implica el que las diferencias se hagan más visibles, pero no necesariamente que se pretenda avasallarlas. En lo referente al zapatismo, el gobierno mexicano piensa de manera distinta, viéndolo como un obstáculo para el progreso antes que como a un grupo que debe vivir de acuerdo a pautas y principios que deben respetarse. La diversidad cultural no es vista por las autoridades como una experiencia que puede llegar a ser enriquecedora, puesto que para los sectores dominantes esta coexistencia no tiene mayor valor.

[1] Aguirre, M. La obra narrativa de Cervantes. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1978. P. 24.

[2] Capítulo XLV “Donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda, y otras aventuras sucedidas, con toda verdad,” y XLVIII “Del extraño modo con que fue encantado don Quijote de la Mancha, con otros famosos sucesos.” Cervantes, Miguel

[3] García, F. Citado por Aguirre, M. En Op. Cit. P. 259

[4] Morales, Leonidas. Cartas de amor y sujeto femenino en Chile. Siglos XIX y XX. Santiago, Edit. Cuarto Propio, 2003. P. 26

[5] Votán Zapata vive en nuestras muertes: Ejército Zapatista. Comunicado del CCRI-CG del EZLN en La Jornada de México. Lunes 11 de abril de 1994. P. 17.

[6] Bajtin, M. Op. cit. P. 195

[7] Vázquez M, M. Entrevista realizada a Marcos por el San Francisco Chronicle. en www.vespito.net

[8] La interculturalidad que viene. El diálogo necesario. Barcelona, Icaria, 1998. P. 203

El árbol sagrado en la escritura del Sup Marcos

Un segundo espacio es la copa de la Ceiba (Ceiba pentandra) que puede ser escondite o ruedo taurino. El árbol sagrado corresponde a una estructura simbólica y mítica muy potente y de gran importancia para los pueblos indígenas, y que sirve para sostener y explicar la concepción del mundo que poseen.

Marcos y Durito se ocultan entre sus ramas. En la mayoría de las culturas, el árbol es considerado como portador de poder, de salvación y de vida, porque la colectividad se congrega en torno a él. También es símbolo de fenómenos celestes, asociado a los ritos de renovación de la vida y, por ende, a la madre: está el “árbol de la vida” o árbol del paraíso; el “árbol del conocimiento”, el ciprés, consagrado a la diosa Afrodita; Dionisio planta una higuera a la entrada del Hades; los hindúes adoran el aswatha (Ficus religiosa), que cobija a Vishnú, Brahma y Maheswar; los egipcios tenían como sagrado al sicómoro; el Yggdrasill, fresno de los nórdicos, es el árbol de los mundos y protector de la comunidad que abarca los tres mundos y encierra el misterio de la vida y de la muerte.[1] La reiteración de este elemento sagrado en diferentes culturas a través de los tiempos le confiere un valor de arquetipo, por cuanto éste corresponde a una imagen simbólica que tiende a repetirse. En las culturas mesoamericanas, la Ceiba y el ahuehuete tienen un lugar privilegiado; particularmente, en la religiosidad maya, la Ceiba representa el cielo, con un pájaro (un quetzal) en la parte más alta de la copa, el cual se asocia al dragón y que simboliza el semen de la vida que todo lo fecunda.[2] Es también un medio para transitar de un ámbito a otro. Este pájaro-serpiente es capaz de viajar entre el cielo y la tierra. Para Mercedes de la Garza, otro aspecto importante con respecto a la Ceiba, guarda relación con la simbología de este árbol, en tanto “accis mundi” o punto de transición y cambio entre lo terrenal, el inframundo y el espacio celeste, espacios que son cuidados por los hombres para que coexistan en armonía y el ciclo de la naturaleza pueda continuar. Al respecto, tomaré la descripción de la tapa del sarcófago del rey maya Pacal porque ilustra la importancia que se confería a estos elementos de la naturaleza, que siguen siendo de gran significación para los modernos descendientes de los mayas:

“Un ave celestial permanece posado en la copa, mientras una

serpiente se enrosca en torno al mundo del medio o nivel

terrenal (...) De esta forma los antepasados se comunicaban

a través de la serpiente de la visión, la deidad que permitía

la comunicación entre ambos mundos.” [3]

Marcos y los zapatistas recurren a la Ceiba para ocultarse entre sus ramas protectoras; en este árbol, el Sup escribe, envía mensajes en una botella o se evade momentáneamente de las obligaciones que le impone su rango; es ruedo donde practicar lances a la luna-toro; también, “una isla con aspiraciones de volar” y a ésta llega una botella mensajera “flotando en la cresta de una nube y quedó atorada en una de las ramas de la Ceiba.” Este árbol representa al mundo, una sociedad conformada por seres humanos que desean mejorar su vida y su futuro.

Las ceibas “sirven para guardar la noche”, es decir, cobijar el espacio de lo sagrado, de lo cósmico, pues ésta, en su carácter ontológico es origen y es fin, el espacio del cual procede la vida y al cual debe retornar el ser humano una vez que haya cumplido su ciclo. Noche es muerte y disolución, sueño, ocaso, destino; de la noche emergen seres nocturnos como los murciélagos o las lechuzas, de ella proceden los indígenas, en ella se ocultan y permanecen despiertos para avanzar, son los insomnes que la historia necesita”, a la noche retornarán cuando mueran, con lo cual el narrador se hace eco de una recurrente preocupación del ser humano, como lo es la finitud.

Los árboles, que además cobijan otros seres vivos, también están hechos de hojas, como los libros, quizás la propuesta zapatista consista en un solo gran libro o un solo gran árbol, no pienso aquí en el sentido bíblico, sino en la capacidad de renovación del árbol en el cual sus hojas mueren, pero otras toman su lugar, y los zapatistas, como los quetzales de la mitología se encargarían de nutrir ese árbol, son la savia y tienen un lugar privilegiado, pues deben intentar recobrar el equilibrio que sus comunidades (como una parte del mundo que representan) han perdido.

[1] Van der Looew. Op. cit. P.50.

[2] De la Garza, Mercedes en http://www.montero.org.mx

[3] Lundquist, J. Op. Cit. P. 30