Para Oleg Ysinsky et al.

Abro mi correo y miro una vez más las fotos que me ha enviado en los últimos meses, las que ha subido a su blog: en algunas aparece junto a niños campesinos en un campamento de refugiados de Polhó, cerca de Chiapas, o en algún lugar indefinido de la Selva Lacandona entre montañas azules. En otras, su expresión alegre no puede ocultar el calor agobiante del desierto de Atacama. Ahora me sonríe sentado, entre el roquerío de una playa de arenas grises, que denotan su origen volcánico o desde un árbol, quizás una ceiba, que se abre hacia el azul del cielo. Yo subo lentamente a buscarlo y extiendo un brazo para alcanzarlo, como haría para obtener las manzanas más altas. Me trepo a su pecho para sentir los latidos de su enorme corazón. Son como tañidos que hacen caer sin cesar las hojas en ese bosque revisitado en sueños, en esa floresta donde quisiéramos descansar si no repicara tanto el teléfono y en la cual las hojas han formado un lecho blando, tibio que nos cobija. Mis piernas lo aprisionan para no dejarlo escapar hacia la oficina, los papeles y otras soledades que puedan lastimarlo, que puedan lastimarme.

Para mí, sólo venía precedido por la fama de conspirador y dinamitero. En realidad muchos son sus secretos, sus silencios y en cambio despliega todas las sonrisas, su mejor carta de presentación, al igual que sus ojos. También recuerdos gangsteriles, fotos de frente, de perfil y sótanos se mezclan con proclamas, y ese desear trabajar por la libertad y un mundo nuevo, discursos, multitudes, banderas, aviones, periplos que lo llevan a muchas partes, siempre lejos, cada vez más lejos.

El corazón de este highlander a veces está guardado en una fotografía, esa donde sonríe junto a su hermano. Una cruz, no en su espalda, sino en la gaveta del escritorio, también un revólver, quizás mejor argumento en determinadas circunstancias, cuando el discurso y su sonrisa no sean suficientes.

¿Qué es el triunfo y qué la derrota? Pensaba él, mientras decidía el futuro de otros o aborda un avión; pienso, mientras escribo, que aún falta tanto para cerrar la edición de este número y para verlo.

¿Qué significa el poder? Escribo, me pregunto, aunque no es algo que me interese demasiado, como no sea para teorizar al respecto y llenar páginas si fuese necesario. Pero en él constituye una preocupación. ¿Acaso existe algo que interese más a un hombre? Antes, fueron las espadas; hoy son los proyectos de ley. Mientras, adivino el parpadeo, el suyo, a la vez que susurra en mi oído, al teléfono, que esta noche tampoco vendrá pues su vuelo se ha retrasado por una tormenta, está tan lejos, a horas de distancia.

De este lado de la trinchera tengo que transcribir una aburrida entrevista, leer interminables documentos políticos. Ambos estamos construyendo, en cierta medida, al menos eso nos hemos dicho, aquello en lo que creemos. Él apostando hasta el alma y su vida. Yo, desde mi atalaya, desde mi ceiba particular, desde la objetividad a que me obligo o que finjo para no comprometerme y poder escribir en paz.

Aunque debo confesar, que secretamente me he rendido a la brillantez del Máximo Líder. Como si se tratase de una novela de Orwell o Huxley; como si fuese un Profeta con camisa roja arengando a los ejércitos que lo saludan en la plaza; Como una súper star ante cuyo nimbo y luminosidad, las adolescentes desfallecen. Otras cosas me indignan en este mundo, pero esas las dejo para las editoriales y los artículos de fondo. No citaré nombres ni apellidos poco ilustres que hoy profitan de este Reino de lo posible, pero la historia no los absolverá, lo sé. El filo de la espada de Dios caerá sobre ellos, pienso.

Me han pedido en más de una ocasión que omita algunas palabras de mis escritos, que no toque determinados temas, por aquello de los favores o los enemigos (los de ellos) y porque andas demasiado alegremente – y esto último lo recalca mi jefe dando un golpecito con el puño sobre el escritorio, como si llamara a la puerta - diciendo y escribiendo lo que te da la gana. La conciencia, corrijo. Da lo mismo, riposta él. Enarco una ceja pero más bien cambio de táctica y sonrío. Me justificaría diciéndole que soy previa al pensamiento cartesiano que lo dividió todo y arrojó lo que no era racional al patio trasero, ese que Freud considera el inconsciente, las emociones, las intuiciones. Yo no quiero entender nada de modernidades masculinas, soy premoderna, soy salvaje y hago como que no me interesan los enemigos propios o ajenos. Pero eso no lo digo, cómo creen, algunas cosas me las guardo, pero igualito me tacha de irresponsable, cómo es posible, siendo una comunicadora social olvide mi rol, mi deber para con la sociedad, para con el proceso. En el fondo, el compromiso para con ellos, quiso decir. Y pienso que para tener enemigos se necesita más inteligencia de la que en verdad aparento, más de la que mi propio jefe posee. Y sin embargo me rodeo de hombres y son su mundo, su discurso y su idioma los espacios en los cuales debo desenvolverme y transitar, como una traductora, como una pasajera, como una minoría.

Mi jefe escucha mis explicaciones, con cortesía, también ha cambiado su táctica, ya me conoce, y aunque señala sonriente y comprensivo estar de acuerdo conmigo, igual me castiga, mandándome a una ciudad en Los Andes, para cubrir un Simposio Latinoamericano de la Historia. Habrá algo más aburrido, pienso, pero no le digo nada. Para que no fastidie, me alejan del centro de la noticia, confinándome a la bucólica ciudad de Mérida, o ciudad de los caballeros, ciudad que, a mi juicio, bien vale un bostezo. Me consuela comentando que asistirá lo más granado del continente, tendré tema para varios artículos y entrevistas, que podré escribir tranquila en mi cubículo o desde mi casa o en la misma Mérida, sin tener que andar persiguiendo a funcionarios o políticos locales para escuchar sus pelotudeces, dice my boss mientras bebe su café y rellena un formulario de impuestos en línea.

Analizándolo en frío, no es tan mala propuesta, así no tendré que rehacer declaraciones, pues alguno o más de uno de los políticos o funcionarios gubernamentales con quienes me toca conversar, son incapaces de estructurar ideas en oraciones simples con sujeto y predicado. Yo los reconstruyo, o a sus dichos y discursos. A los que me caen simpáticos o le han prometido a la plana mayor, conseguir algunas pautas publicitarias, porque siempre andamos cortos de fondos, debo dejarlos como verdaderos ideólogos. Después se leen y no entienden sus coherentes y hasta brillantes reflexiones sobre la contingencia política. Qué reflexivo! Dirán sus colegas en el Congreso, periódico en mano, desconocedores de esa faceta. Con los historiadores, me dice el jefe, no tendrás ese rollo, a lo sumo, teclear más rápido que de costumbre, por la cantidad abrumadora de nombres, de fechas, datos, información con la cual van a bombardearte. Después puedes quedarte un par de días, descansando, ¿eh? ¿No que te gusta la nieve y el frío? Subes al teleférico y aprovechas de ver la poca que va quedando. Así cambias de aire un rato y te relajas. Concluye. En realidad mi jefe quiso decir, así dejas la histeria y olvidas esas estupideces que cada cierto tiempo te obsesionan, te conocemos, chica, sabemos qué te pasa. El periódico corre con los gastos de tu fin de semana. Abre mucho los ojos, expectante, ¿esperará que le agradezca con efusividad, querrá que le cuente algo, eso que, según él, me trae tan mal? Son tan chismosos los hombres. Suspira, sonríe, se vuelve hacia su celular que comienza a repicar, y así da por finalizado el asunto, yo me marcho, también sonriente a hacer unas llamadas telefónicas y a reservar un pasaje. Igual será entretenido ir a uno de esos pueblitos varados en el siglo XVIII, ver montañitas, ovejitas y vaquitas. Y sí, dejar la obsesión por mi normando embarcado hacia el Foro Social Mundial y después rumbo a La Habana.

Yo salgo de la Redacción y dirijo mis pasos rumbo a la peluquería, donde puede una mujer recibir la mejor terapia sin que le citen a Freud, le hablen de las represiones de la libido, le pregunten por la infancia o, si al terapeuta le da por Lacan, sabe Dios con qué cosa termina de volver a la paciente, más loca de lo que estaba cuando entró a la consulta. Lo mejor es un lavado de cabello, porque las ideas se van con el agua y el acondicionador con keratina. Mientras, la peluquera charla voluble, con una voz que adormece, vendrá un nuevo corte, una tintura, leer Cosmopolitan con muchas fotos de Angelina Jolie y Brad Pitt, la última colección Primavera-Verano de John Galliano con etéreos trajes inalcanzables, bebo un jugo y después, me voy a comprar labiales y un delineador que no se corra con el agua.

¿La ética revolucionaria incluye la mentira? Es que la revolución, la felicidad y el bien del colectivo son más importantes que individuales anhelos, que urgencias femeninas. Del ordenador donde me refugio por las noches, emerge la música que me lleva; yo corro, me arrojo en sus brazos, la muerte no me alcanzará, él me protegerá, dice una voz con un acento parecido al suyo. Pero es que estoy quedándome dormida, él sólo está en mis sueños, como el de la otra noche, donde era un marinero que volvía, con un morral al hombro, desde otros mares. Algunos aman el amor de los marineros que besan y se van, yo quiero revelarme y me repito que carezco de vocación de Penélope, pero aquí estoy, frente a la pantalla, bebiendo café, mientras mis dedos recorren el teclado y no su rostro, mirando de reojo el teléfono por si suena y revisando notas y apuntes acerca de la Fundación de la Universidad que, honestamente, poco me importa y a mis jefes, menos, lo que yo piense al respecto.

La revolución es como un huracán, dice el Máximo Líder. Todos asentimos, su encendida palabra es ley, nuestros corazones henchidos están con él, con su mensaje a través del cual nos promete guiarnos a una nueva era, donde él será el conductor, el Mesías, y nosotros sus ovejas prestas a la batalla o al matadero. Aunque me resisto al rebaño, yo nací en la estepa y me confundo, porque este Mesías de la posmodernidad habla de un tiempo que nada tiene que ver con la plácida New Age de los delfines, o la cítara en medio de sonoridades y texturas electrónicas, transportándome a una época imprecisa, o el yoga, los inciensos y el tai chi que alejan las iras del alma y el cuerpo.

Sí, más bien quisiera escribir acerca de esto, pero de lo que voy escribir es de la fundación de la Universidad que existe en esta ciudad. O quizás debiera decir, la Universidad en cuyo interior habita una rumorosa ciudad y cuyos extramuros lo conforman una cadena de pueblitos pintorescos en las montañas y los páramos de este lado de Los Andes. Tema nada excitante, en verdad, dirán muchos y les encuentro toda la razón, o casi. Más me valdría hacer unas notas turísticas y dedicarme a comer truchas, comprar licores caseros en algún mercado típico, o irme por ahí, a alquilar un caballo en el Páramo.

Pero no debo ser tan desagradecida, pues el paisaje montañoso, la Sierra con una reciente nevada y una temperatura no superior a los 20 grados contribuyeron a mejorar mi ánimo.

Desde la casa donde me hospedé, en la parte alta de una loma, contaba con una vista privilegiada, tanto de parte de la ciudad como de esa cadena montañosa. Me levantaba temprano para revisar apuntes, preparar las entrevistas y maquillarme. Mientras desayunaba, me dedicaba a observar como incidía la luz del sol en las montañas, las nubes dispersándose con rapidez y hasta el vuelo y las escaramuzas de un par de hermosas águilas sudamericanas, habitantes de algún árbol cercano y que desde el tejado de la casona de enfrente, oteaban majestuosas el horizonte en busca de alguna presa. Quizás se trataba de las últimas aves de dicha especie, pensaba mientras bebía mi café con leche y daba cuenta de los huevos revueltos, las arepas, que aquí se elaboran con harina de trigo y bebía el jugo de naranjas. Siempre como con tanta hambre, Dios, afortunadamente tenía que caminar algunas cuadras y eso quema calorías. En la acera del frente corría una ardilla, luego se perdía entre los papiros y algunos matorrales y zarzas; más abajo hay una quebrada y se escucha el rumor del agua. Tomé mi morral y salí de este remanso idílico, cuasi campestre, bajé caminando hasta la avenida a tomar el autobús.

Las actividades del Congreso se efectuaban en una de las Facultades y conté durante estas conferencias, con la piedad de un viejo amigo, el profesor Alberto Carucci, para quien su especialidad, su vida y sus desvelos la constituían las Culturas Precolombinas. Estaba jubilado de la Universidad y no nos veíamos desde hacía más de 2 años, por lo que íbamos a ponernos al día en nuestras respectivas vidas, o, al menos, en una parte, la que quisiéramos contarnos.

El, quien retornaba de un viaje al Ecuador, sutilmente, se encargó de la labor de completar, con sus comentarios y explicaciones como eruditas notas a pie de página, todos aquellos vacíos que exhibo en esta materia. Sin su ayuda, yo no habría podido escribir con tanta facilidad –y celeridad- todo esto que aquí relataré y dio pie a un reportaje en varios capítulos, los cuales pondrían en algún aprieto a mi jefe en las semanas posteriores por las polémicas declaraciones de mis ilustres entrevistados y como yo me resisto a la autocensura, le diré con mi mejor cara de inocencia. Más placenteros no podrían haber sido los resultados de este viaje.

Pero me adelanto a los acontecimientos, empecé mal, porque llegué a la primera conferencia cuando ya ésta había comenzado, pues me perdí en el Campus, o me distrajo el aroma de un árbol del cual quise arrancar una hoja. Mi amigo, el profesor Alberto Carucci, me esperaba y ya tenía preparado un resumen de lo que no había podido oír debido a mi retraso.

Busco una conexión para mi ordenador, enciendo el grabador que un solícito estudiante ubica estratégicamente en la mesa del conferencista y escucho. Alberto, académico al fin, mantiene en forma su ágil cerebro merced al estudio constante, a la rigurosidad y a la disciplina, posee una mente capaz de retener de manera prodigiosa infinidad de datos que yo apenas alcanzaba a apuntar. Él no necesitaba todos esos artilugios periodísticos a baterías o banda ancha, con el puro cerebro le bastaba.

El conferencista en cuestión, P.H.D en Historia, profesor López Bohórquez y amigo de Alberto desde sus épocas juveniles, leía fragmentos de unas crónicas del 1785, por lo cual, deduje en aquel instante, que la Universidad había sido fundada en ese año, hace ya, más de dos siglos y porque en el Rectorado de dicha Casa de Estudios, se erige una estatua del fundador, un obispo, quien también da su nombre a una avenida, con lo que la Universidad adquiere así, su rango, su estatus de institución profundamente ligada a la Iglesia. Con la iglesia hemos topado, pensé. Pero esa fundación en sí no tiene nada de extraordinario. Digo. Andrés Bello se encuentra en el frontis de una Universidad en el sur del mundo, mirando la congestionada avenida, sentado en un sillón. Los fundadores están ahí, en todas partes, en bronce, atestiguando y recordándonos, a las olvidadizas generaciones posteriores, lo geniales que ellos fueron, que de la nada hicieron surgir instituciones, Estados, Constituciones o Gramáticas. Pero también resultaba, y eso lo comprendí después, mientras bebía un café con mi amigo Carucci, quien me acompañó con un jugo de piña, que los archivos que daban cuenta de todo ello no se encontraban en bibliotecas ni Archivos Nacionales o en solemnes Casas consistoriales o rectorales. No, se encontraban, nada menos que en el Palacio Arzobispal de la ciudad. Que qué diablos hacían allí los papeles fundacionales, pregunté en un susurro a mi amigo, pues, un misterio, respondió sonriendo. Disfrutaba como un niño con estos descubrimientos, pero la mera verdad, probablemente sabía todo esto hacía tiempo, o lo sospechaba. Se lo digo y no lo desmiente, haciéndose el interesante mientras se acaricia la cabellera, antaño rubia y ahora conformada por unas mechas blancas peinadas con esmero.

Leía el profesor que se estarían cumpliendo por estas fechas, 224 años de la creación del que se llamó Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida, fundado en 1785 por el obispo Fray Juan Ramos de Lora y reconocido por el rey Carlos III de España el 9 de junio del mismo año. Y no será – prosigue el académico – sino hasta el 21 de septiembre de 1812, en un Decreto expedido por la Junta Gubernativa de Provincia que se crea la primera Universidad Republicana de Latinoamérica bajo el nombre de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, más tarde, en 1883, Universidad de Los Andes. Uf, qué nombres tan largos, pienso mientras escribo. Es decir, que de acuerdo con esta verdad institucionalizada, el año de 1785 contiene la fecha de la primera cimiente de nuestra Alma Mater – concluye con irónica sonrisa el profesor.

Pero la verdad más bien resultaba ser otra y es que la Universidad había sido fundada por los próceres independentistas, allá por el 1810 y no por Su Eminencia o Ilustrísima autoridad clerical alguna de la época, ni certificada con posterioridad por ningún monarca- recalca- de manera tal, que la estatua del supuesto fundador con sotana, tendría que estar en cualquier otro lugar de la ciudad, como refugio o baño de palomas y no en el frontis del Aula Magna. Sonrisas, murmullos, alguna risa sofocada, más de algún académico allí presente, se mesa la barba. Me cae bien este profe, con su afro en que luce algunas canas, sus lentes de montura dorada, su desparpajo al hablar, ese tono, a ratos histriónico, operístico, con pinta de Otelo. Continúa: En su lugar, debería erigirse en bronce, un monumento o estatua de alguno de los próceres ya citados. Dicho sea de paso, añade con no cierto sentido del humor, tampoco tenemos certeza de que la estatua en cuestión corresponda al susodicho clérigo supuesto fundador, pues no existen registros, es decir, no hay retratos suyos, algún boceto o descripción física en carta o documento. Lo único seguro es que como era fraile, pues llevaba hábitos.

Ahora, bien, prosigue el conferencista, en diversos y documentados estudios, y para ello los remito a mi libro, hemos demostrado que nuestra Universidad fue creada en realidad el 21 de septiembre de 1810 por la Junta Superior Gubernativa de Mérida y no el 29 de marzo de 1785 por Fray Juan Ramos de Lora.

Cita el profesor López un artículo de 1904 escrito por un tal Montsant Pagés, allí se menciona que desde el 1 de enero de 1800 se dio comienzo a la “infatigable labor de pedir al Monarca Español que erigiera la Universidad sobre la base del Seminario”. Algún resultado se habría conseguido en 1808, comenta el profesor, pero como dos años más tarde, repercutieron en el seno de las montañas los primeros preludios de libertad, la Junta Patriótica, a nombre del pueblo de Mérida se apresuró a fundar la Universidad. Eso fue el 21 de septiembre de 1810.

En “Otro punto de historia”, publicado en 1908 ese mismo autor, del que Alberto ya me dará información detallada porque comienzo a perderme con tantos nombres, señalaba: “En 1810, varias personas notables de esta ciudad, vislumbrando ya los primeros albores de la independencia suramericana, y animados de ferviente devoción a la causa santa de la libertad, crearon lo que se llamó Junta Patriótica; la cual, después de algunas providencias de carácter político, acaso invadiendo campo ajeno, pero con propósitos alentados por el patriotismo, resolvieron con fecha 21 de septiembre, dictar acuerdo por el que fundaban la Universidad de San Buenaventura de los Caballeros de Mérida...” Es decir, la Junta habría vestido a un santo con escapulario ajeno, según el tal Pagés, pero todo se justificaba en nombre de los principios patrióticos tan en boga en aquellos años y, en todo caso, desde aquel entonces ya aparece el origen real de la Universidad y sin ningún conflicto aparente con la Iglesia.

Pero qué dicen las actuales autoridades al respecto, pregunta alguien desde las primeras butacas, al parecer un estudiante. Pues, las autoridades universitarias continúan manteniendo una tradición oficializada desde 1950 sin fundamento histórico alguno, ignorando que ya en 1910 se había conmemorado su centenario y en 1960 su sesquicentenario. Numerosos documentos prueban tanto la verdad como las falsedades posteriores y no me cansaré de repetirlo. Concluye.

En resumen, se trataba de una mentira del tamaño de la Catedral que queda frente a la Plaza, decía mi amigo con inocultable deleite académico, mientras se quitaba los anteojos y se secaba con un pañuelo, un ojo que comenzaba a lagrimear. Unos ojos pequeñitos, grises, que casi no veían pero que no dejaban de transmitir gran agudeza. Querían que el Bicentenario de la Universidad coincidiera con la visita del Papa Juan Pablo II. Es decir, el año 1985. Y se salieron con la suya, concluye.

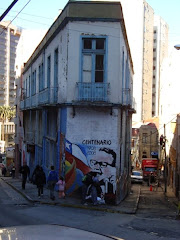

Me distraigo una vez más pensando en los puertos desde los cuales él observa y que se encuentran muy lejanos; es un mar turquesa que no puedo surcar y mis naves no alcanzan a llegar por obra de la prosaica burocracia. Acá es de noche u amenaza con llover, mientras que allá se encuentra la tibieza de ese Caribe lento, sin congestión vehicular, con rostros del Ché, antes que el del corsario Johnny Depp.

El calor que sentimos en realidad es producto del defectuoso aire acondicionado del Auditorium. Llaman a uno de los encargados, pero sólo después que el conferencista declara sentirse sofocado y hace un alto porque a sus años, añade, con ese calor podría darle un ataque y que ya ha bebido demasiada agua. Acto seguido, y para corroborar sus dichos, se levanta y dirige al baño, algunos lo imitan y salen a estirar las piernas o a fumar. El encargado del Auditorium aparece luego de varias búsquedas infructuosas, estaba escuchando un partido de fútbol en la caseta de vigilancia, se dirige a la cabina y examina los controles a ver qué sucede.

Yo aprovecho esa interrupción para desperezarme, pues creo que en algún momento di una cabezada, debería sentir vergüenza, pero la luz tenue de los auditorios suele provocar en mí esa reacción y me adormezco. No importa cuán interesante sea el tema que allí se trate, ni que esté sentada en un mullido sillón o en silla de plástico, igual, voy a dormir a ratos si me bajan la luz con la cara apoyada en la palma de la mano. Así que si no fuese por Alberto, no me había enterado de nada o lo habría hecho por partes y de verdades a medias o medias mentiras los periódicos del país ya se encontraban saturados. Aprovecho también para retocar mi maquillaje y para preguntarle a mi amigo acerca de su viaje a Ecuador, él se toma su tiempo, me ofrece caramelos y una barra de chocolate blanco que extrae del bolsillo de su chaqueta. A ver si te endulzas un poco, me dice. No respondo, avergonzada. Nunca se le escapa nada. Luego alaba mi audaz corte de cabello, recordaba que siempre lo llevé muy largo. A ver, niña, en qué parte nos quedamos, ah sí, te estaba contando de la entrada del Batallón Libertador a la Ciudad de Los Caballeros y con parsimonia describe, cual si los viese, a los triunfantes próceres ingresando a la ciudad en sus flamantes corceles allá por el 1810, mientras la multitud los aclama.

“Mi reino por un caballo”, pero no estamos en la Colonia o el Medioevo, aunque a ratos esta ciudad lo parece, así que cambio la frase, porque entre otros, el objeto de mi deseo es un teléfono celular con roaming international y una tarjeta infinita. Carlo Magno o Simón Bolívar constituirán una referencia en los libros de Historia y Montsant Pagés o Picón Febres lo serán en la historiografía local, pero los imperios siguen allí, a escasos kilómetros de la isla o más bien omnipresentes, ubicuos, vigilantes y nos impiden algo tan simple como levantar el auricular, escuchar mi voz lacónica, entrecortada desde un extremo y las sagas del gigante que se encuentra al otro lado. Me pregunto por qué no ha escrito todavía un libro como el de Snorri Sturlusson, porque él es como esos hombres pretéritos que entre las batallas se sentaban alrededor del fuego a contar sus hazañas.

Mientras, yo sigo tecleando en mi ordenador, se me acalambra una pierna, hago una pausa para cambiar de posición y devorar el chocolate. Mi sabio amigo me aclara que no se pueden consultar tales registros, su Eminencia actual y quienes lo precedieron, guardaron celosamente esos documentos, obviando así, aquello de la transparencia tan en boga y cubriendo con un velo la realidad y, en suma la verdad. Tendríamos que pedir permiso a algún Cardenal allá en Roma, al mismísimo Papa. Otra idea sería birlar esos documentos, me dice medio en broma medio en serio mi profe. En el supuesto que no hayan dado cuenta de ellos las polillas, el moho o los ratones. Estoy a punto de creerle. ¿Te atreverías? Me azuza. Otra vez un niño en busca de aventuras a lo Indiana Jones, seguramente conoce alguna entrada secreta o fue profesor de algún seminarista que nos dará acceso a esos papeles amarillos. Casi parece decirme, a que no te atreves, a que no me quitas esta paja del hombro. Uf, me canso, le digo sonriendo y alguien nos hace callar desde los asientos de atrás.

Dirán algunos que como la Iglesia fundó la Universidad, pues era lógico que ella poseyera tal certificación de nacimiento. Son palabras del conferencista. No será la primera vez que la Iglesia oculta la verdad, quema documentos o modifica los hechos históricos. Ningún investigador ni erudito de la Historia, ni siquiera el Cronista de la ciudad tenía acceso a tal documentación. Los rectores han guardado silencio cómplice. Pero a lo que sí podíamos tener acceso- y nuestro erudito conferencista los erigía como un báculo o una espada, como prueba irrefutable de sus aseveraciones – era a los registros de prensa de la época, donde se daba cuenta, por ejemplo, no ya de la Fundación de la Universidad el siglo XIX, sino de las festividades efectuadas en la ciudad para conmemorar el Centenario de la Casa de Estudios el año de 1910. Es decir, se debía revisar algo así como las páginas sociales de los periódicos de la época, donde se reseñaba que las fuerzas vivas de la ciudad, que la señorita tal o la señora de tal – aquí los rancios apellidos se repiten- habían tocado el piano o habían organizado un brindis o la retreta se presentó en la Plaza o el Palacio Municipal para júbilo popular.

Lee algunos textos escritos en el florido lenguaje de la época, que no por floridos dejan de ser contundentes, en particular el escrito de Gonzalo Picón Febres a quien correspondió el Discurso de Orden para conmemorar el primer centenario de la Universidad de Los Andes. En algún pasaje del discurso el abogado y escritor decía que la Universidad había sido “concebida a la sombra de Dios cerca del templo, la amparó la religión hasta el feliz momento de nacer; nació con los primeros resplandores de la mayoría de la magna revolución de independencia; y… desde entonces no hizo en su retiro, sino alumbrar a muchos pueblos de la nación venezolana... López cita otros nombres ilustres con su voz grave, casi de ópera. Todo se encuentra allí, dice, a disposición del que quiera leer. El que quiera ver que vea, concluye. También pueden consultar o adquirir mi libro, añade.

La verdad es, que la Universidad era laica y republicana, no colonial y clerical. Era una pugna entre dos bandos. Los que defendían no la Verdad Histórica, con mayúscula, sino el Viejo Orden colonial, aún cuando ese orden incluyera mentiras, en la guerra todo se vale. Eso, versus los que abogaban por una nación profundamente republicana, ligada a las gestas libertarias y revolucionarias. Los paladines de la Verdad. Es decir, los que defendían el actual modelo, ese que nos hacía contar con varios y enconados enemigos en el exterior y también dentro de las fronteras. El pasado anquilosado versus el futuro pujante.

Qué importan unos lustros más o menos o unas sotanas en el origen, en la historia, si la universidad actualmente se encuentra de capa caída y sus estudiantes apenas articulan oraciones con sujeto y predicado, pregunto. Pues sí que importaba, me decía mi amigo jubilado. Y es que la Verdad Histórica debía imponerse ante todo, y más en esta coyuntura política. Que los políticos son todos unos ignorantes, replico yo y no pueden citar de corrido ningún hecho histórico como no sea un par de batallas y sus fechas. Mas, el análisis, la reflexión histórica, la proyección de esos hechos y su implicancia en nuestra actualidad, era algo que escapaba a sus mentes más preocupadas de la inmediatez, los votos y de los micrófonos que de la trascendencia. Es verdad, me respondía mi compañero de butaca mirándome divertido tras sus gruesos lentes, pero en vísperas del Bicentenario el debate en torno a todo aquello que los padres fundadores de la República hicieron o dejaron de hacer se encontraba en el centro de la noticia. ¿Te imaginas? Años atrás un hecho histórico jamás se hubiese convertido en tema para la prensa. Ni siquiera merecería un titular, concuerdo yo. Es señal del cambio de los tiempos y concluye su speech con un: Y nadie tiene derecho, no ya a ocultar la verdad, como es costumbre en la Iglesia. Es que se trata de tergiversar los hechos, una mentira descarada que la Iglesia sostiene y mantiene con ayuda de las autoridades universitarias.

Se trata de pecado de omisión, le diré más tarde. En cierta forma, me responde y si nadie, públicamente los desmiente, o, expone en una investigación periodística, lo que este académico trata en su conferencia pasará inadvertido, y la Iglesia mantendrá piadoso silencio como lo han hecho la Universidad por más de medio siglo. Y les niegan, de esta manera, a toda una ciudad, el derecho a conocer la verdad. Es parte de la identidad, de la memoria colectiva. Dicen que la Historia no puede modificarse, pero eso es algo que siempre se ha hecho, y hoy, a cada rato vemos intentos por realizar nuevas lecturas, y no sólo en América Latina, concluye.

Por momentos pienso que todo cuanto sucede forma parte de un huracán en serio, algo así como la amenaza del Cristo viene, que nos aventará muy lejos, nos pondrá a todos de cabeza y va a separarnos. Yo no soy Tania la Guerrillera o Rosa Luxemburgo, mejor opto por seguir oyendo al conferencista quien, educadísimo y cortés, con gran paciencia responde a las preguntas de la concurrencia, aunque más bien quisiera irme a un bar con mi amigo.

Pero es una verdad que tiene sin cuidado a la inmensa mayoría de la población, a los habitantes de los pintorescos pueblitos que rodean a esta Ciudad amurallada por la Universidad, en poco o nada afectan la disputa histórica de una institución vuelta hacia sí misma. Preocupados, como están, de sus cosechas, las que pierden cuando llega la época de lluvias, de los créditos agrícolas o de las rutas y carreteras que se cortan por los derrumbes producto de esas mismas lluvias y los dejan aislados del resto de país como en siglos anteriores. A los estudiantes menos, decimos ambos, preocupados como están, más en vivir la noche hasta morir. Y quién podría culparlos, me preguntará avanzada la noche mi amigo Alberto, comprensivo y bondadoso mientras dirige su mirada hacia un grupo de jovencísimos estudiantes en la mesa cercana, que ríen, beben cerveza y a estas alturas se encuentran bastante ebrios. Más allá, hay otra mesa con otros ebrios y Alberto saluda sonriéndoles, alguno de ellos se nos acerca. Se trata de poetas, amigos suyos, aunque eso de poeta, a mi juicio, resulta excesivo, pero en esta ciudad y en otras que conozco, cualquiera que le escribe unos versos libres a las turgentes tetas de la amiga de turno, se cree con derecho a que le publiquen sus servilletas e inviten a eventos en el extranjero donde beben a cuenta de la Cancillería y dejan mal parado al gobierno y al país, como si no fuese suficiente con la feroz campaña mediática que se libra allende las fronteras. Entonces recuerdo a un intelectual del siglo pasado, Hermann Garmendia, una anécdota que se le atribuye. Aquella donde un impertinente poeta le pregunta, al encontrárselo un día en la calle, por qué, si escribía tanto no publicaba. A esto, ripostaría Garmendia “y ud, que publica tanto, por qué no escribe”. Pues sí, recapacito en voz alta. Quien podría culparlos de ser como son. Después me susurra: No juzgues tan severamente al prójimo… de seguro que con una llamadita telefónica se te quita el rictus de amargura. Me da un golpecito en la espalda y me río, de lo que pienso, de lo que hablamos, de la carga etílica de quienes nos rodean

Me preparo para las otras hogueras, porque de seguro el tema no resultará tan inocente como creyó mi jefe. La verdad que esta noche fue develada, o puesta en el tapete una vez más, por el profesor López Bohórquez, resulta menos retorcida, y no posee, quizás, la trascendencia de la fabulada en un best-seller, como el verdadero origen de las religiones, esos novelones que, invariablemente son llevados al cine con galanes como George Clooney, donde organizaciones secretas conspiran, poseen conexiones por todo el planeta e incluyen persecuciones y aparatosos choques de vehículos en lustrosas calles de las grandes metrópolis.

Aquí no había nada de eso, aunque no por ello dejaba de resultar interesante e importante para el momento que vivíamos en el país, cuando historiadores, antropólogos y otros peritos, por encargo del Jefe del Estado, tenían la obligación de investigar las verdaderas causas de la muerte del Libertador. Es decir, me tocaría aportar al debate sobre la Verdad acerca de la Historia que el Máximo Líder quería revisar.

Se trataba de escribir sobre lo que el clero de esta apartada tierra hizo y posteriormente ocultó no sin la aquiescencia de las autoridades, no será probablemente la última vez que lo haga, ni tampoco la última vez que una mentira caiga. Afortunadamente, esta es una época en que cada día se constata la inutilidad de las religiones y sus prepotentes instituciones. Se trataba de escribir para seguir derribando ese castillo de falsedad, erigido, hace más de dos mil años por un grupo de pescadores en Galilea. Sólo necesitaba conseguir algunas fotografías. El sueño empezaba a vencerme una vez más. Yo creo que me faltan vitaminas.

Así pues, preparo mentalmente mis artículos porque se viene otra edición y nuestro Máximo Líder entregará mañana los 7 lineamientos donde hablará de la nueva ética. Siete es un número sagrado, dirían las integrantes de mi cofradía, mis queridas hermanas de la Nueva Era y Calenda Maia. Pero eso no es revolucionario, aunque tampoco contrarrevolucionario, así que mejor lo mantengo en secreto, nunca se sabe cuando vendrá una nueva cacería de brujas. Todo esto forma parte de las contradicciones dialécticas que vivimos en esta época en que nuestro Máximo Líder llegó para separar la paja del trigo. Pero también pienso que se trata de los desequilibrios entre el ying y el yang, de una suerte de espiral, un caracol donde la felicidad es capaz de contener y guardar la infelicidad. La Suprema Felicidad, ha dicho el Máximo Líder, Magister dixit, larga vida al Mesías.

Pero también existen otros fuegos ceremoniales, otras hogueras en torno a las cuales charlar y danzar; pienso mientras él me narra su último viaje a La Habana, no nos hemos percatado del paso del tiempo cuando las nubes cubren presurosas el cielo pero aún no ha comenzado a llover. La música nos parece muy lejana, todos los aromas, todos los sabores del bosque acuden a su barba que florece. Esas flores, como sus palabras, son todas para mí y yo las atesoro más que si fueran poemas.